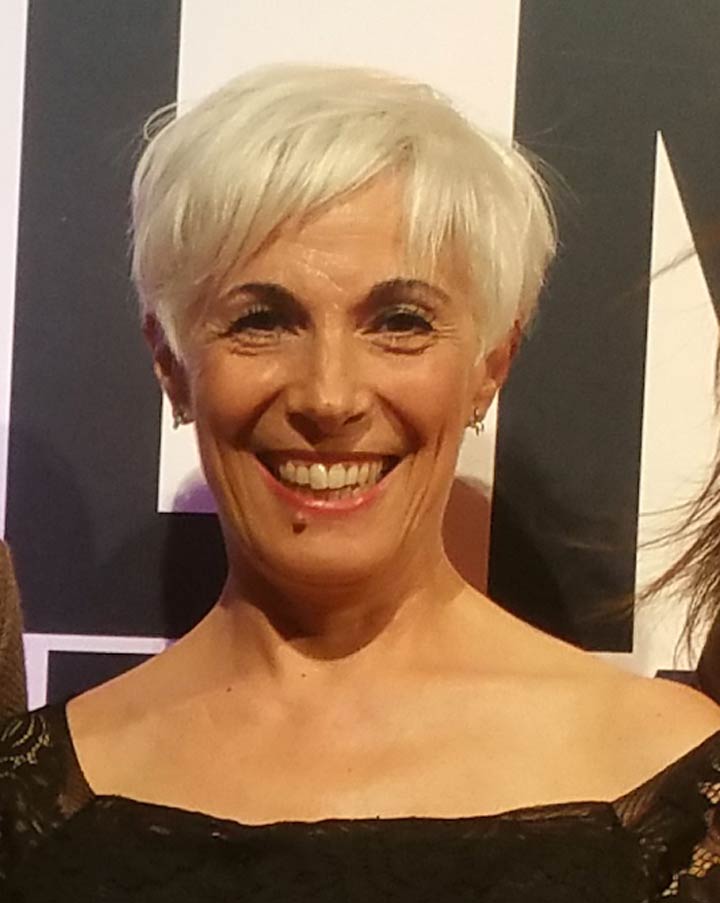

di PINO NANO – Qualcuno la vorrebbe “Donna dell’anno”, ma a Catanzaro c’è già chi la chiama l’ “Eroina del Covid”. Nata a Catanzaro 56 anni fa, il 21 febbraio 1965, sposata e madre di due ragazzi, Rachele e Giuseppe, oggi Elena Sodano viene premiata sulle piazze di questa folle estate calabrese come una “testimone del nostro tempo”.

La foto forse più emblematica che ci fa vedere la ritrae accanto al Procuratore della Repubblica Nicola Gratteri a cui Elena consegna idealmente le chiavi della sua bella “Comunità terapeutica”. Conosco Elena Sodano da almeno 40 anni, da quando lei faceva la giornalista a tutto campo, prima a Vuellesette-Cinquestelle poi alla Gazzetta del Sud, dove ancora lavora occupandosi principalmente di temi sociali, e se allora avessi dovuto immaginare il futuro di Elena avrei detto “diventerà una grande cronista”. Giornalista moderna, preparata, veloce, riflessiva, capace di grandi inchieste TV ma anche brava nel ricostruire sulla carta stampata grandi eventi e grandi fatti di cronaca,sembrava che il suo futuro fosse già segnato, quasi obligato, per giunta in una regione dove non era facile conciliare una buona scrittura con una presenza forte come lei appariva in televisione. Ricordo che era così determinata e immediata che qualcuno in quegli anni, pensò anche di candidarla in politica, ma allora i partiti erano così ben strutturati e granitici da non permettere “voli pindarici e bizzarri”. E così Elena continuò per anni a scrivere, e soprattutto a raccontare la Calabria dagli schermi della televisione dei Grandinetti di Lametia Terme .

– Elena che famiglia hai alle spalle?

«Mio marito lavora come educatore in un centro di recupero per tossico dipendenti e divido con lui la mia vita da 27 anni. 24 anni solo di matrimonio. Sono figlia unica di due genitori che seppur anziani sono sempre indaffarati in mille cose. Mia madre presa dalla sua passione per le piante, gli animali e il cucito, mentre mio padre è appassionato di macchine, moto, motori, carpenteria, sai come si vive da queste parti. Di poco e di mille cose insieme. Io vivo in casa con tre cani, di cui un Lupo cecoslovacco e un meticcio completamente cieco. Ho una grande passione per le piante grasse, curo le mie amate orchidee come dei bambini, e poi i miei libri, che hanno favorito i miei sogni di bambina e di ragazza poi”».

– Da giornalista di grande talento, a cos’altro?

«Dopo la mia Laurea in Lettere e Filosofia, indirizzo Dams all’Università della Calabria a Cosenza, ho preso a Roma una Laurea magistrale in Psicologia del lavoro e delle organizzazioni. Ma non sono una psicologa, in quanto non ho mai fatto, per scelta, l’esame di Stato per l’abilitazione. In fondo volevo fare quello che in effetti sto facendo ora. Volevo creare “Luoghi ideali” per curare meglio ammalati complessi».

Alle spalle Elena Sodano ha un curriculum di tutto rispetto.Un corso di specializzazione Triennale in Scienze della Comunicazione all’Università di Camerino, due Master di Secondo Livello,il primo in “Governance e Management Sanitario”, il secondo in“Neuropsicologia Clinica”, ma nel 2010 trova anche il tempo per prendere il diploma come “Danzaterapeuta”, e sette anni dopo esordisce con un saggio dal titolo Il Corpo nella Demenza: La terapia Espressiva Corporea Integrata nella malattia d’Alzheimer e nelle altre demenze (Maggioli editore, Sanità 2017) che nei fatti la consacra “Creatrice del metodo terapeutico Non Farmacologico per la cura delle Demenze TECI Terapia Espressiva Corporea Integrata”.

– Elena, da dove partiamo?

«Dalla prima cosa che la gente forse vuole sapere. Cosa faccio nella vita? Bene, mi piace definirmi una “Imprenditrice della Cura dell’anima”. Perché ogni persona ammalata vorrebbe e dovrebbe essere oggetto di cura, e il mondo sarebbe un luogo molto migliore se tutti noi ci curassimo di più, gli uni degli altri. Il mio slogan è questo: “La cura protegge la vita e coltiva la possibilità di esistere”».

– Partiamo allora dall’inizio della tua nuova attività di “imprenditrice della Cura” come tu ami essere chiamata?

«Gli studi che ho affrontato dopo la laurea, dopo aver rinunciato a fare per professione la giornalista, tanti anni fa in Calabria sembrava un lavoro per soli uomini, mi hanno avvicinato e messo in contatto con il cuore vero della vita. Nel campo dell’esperienza umana ci sono cose essenziali e irrinunciabili. Spesso però può anche accadere che tali essenzialità sfuggano alla nostra attenzione, sopraffatti magari come siamo da molti altri problemi esistenziali.

– È vero che il tuo approccio con i malati affetti da malattia di Alzheimer, e altre forme di demenza, ha segnato la tua vita?

«In maniera inimmaginabile. Difronte alle persone, e ti prego di scrivere persone con la p maiuscola, affette da demenze, non mi sono rassegnata a quello che erroneamente un tempo si diceva di loro e dei loro comportamenti aggressivi e ostili».

– Quali sono le domande di fondo che giustificano il tuo impegno sociale di questi anni?

«La prima, cosa significa vivere all’interno di un corpo il cui cervello piano piano si atrofizza a causa della progressione di una malattia di Alzheimer o di altra forma di demenza? La seconda, si tratta di un corpo che riesce a convivere con una demenza oppure che deve subirne il peso inesorabilmente? Sono queste esattamente le domande che mi sono posta quando nel 2008 uno dei nostri pazienti, di cui potrei anche farti il nome ma forse violeremo la sua privacy, varcò la porta dei nostri centri diurni».

– Il primo di una lunga serie immagino?

«Dopo di lui tante altre persone ammalate sono venute da noi. Persone che sperimentavano sul proprio corpo e nella propria anima una demenza in maniera individuale, persone, corpi che si muovevano insieme ad altri corpi e che entravano in relazione tra di loro pur attraverso linguaggi inusuali, discorsi strampalati, carezze, gestualità innate che appartenevano ad un loro passato, ad un loro repertorio gestuale che, proprio come impronte digitali, rappresentavano eredità uniche e indelebili che nessun deterioramento cerebrale aveva ancora cancellato. Ma quel corpo, rappresentava l’unico strumento che avevano a disposizione per sentirsi ancora protagonisti della propria esistenza. Eppure quel corpo, al momento della diagnosi finale, non veniva più tenuto in considerazione, perché era come se la diagnosi di demenza staccasse all’improvviso la spina da ogni contatto fisico, emozionale ed affettivo».

– Ma alla fine parliamo solo di corpi? Quindi materia, non altro?

«Un errore gravissimo. Sapevo che non esiste una sola memoria, e che tra le tante vi era anche la memoria corporea, una memoria universale che trasformava quel corpo vivo ed emozionato in una biografia di vita immediatamente espressiva che andava oltre la patologia. E da qui ebbe inizio il mio viaggio. È stata una ricerca mista ad una forte dose di curiosità che mi ha portato a varcare i confini regionali e nazionali, incontrare specialisti del settore, confrontarmi con loro, attingere esperienze e principalmente sentirmi confortata del fatto che il corpo delle persone con demenza, da elemento frammentato poteva diventare un corpo riconosciuto e apprezzato nonostante le sue bizzarrie».

– Nel tuo libro racconti di lunghi periodi di “osservazioni individuali”, cosa vuol dire?

«Per mesi e mesi ho iniziato ad osservare i movimenti e le gestualità di pazienti affetti da demenze varie e che prendevano vita in corpi lenti perché le attività che venivano date per scontate diventano rallentate ed esitanti. Corpi vuoti, in quanto le abitudini e le pratiche acquisite si perdevano. Corpi persi, perché disorientati in un mondo sconosciuto. Corpi silenziosi, perché a lungo andare si manifesta una sorta di evanescenza corporea, e alla fine si arriva non percepire più i propri limiti corporei. Ma, davanti a me vi erano in realtà corpi vivi e vissuti. Corpi espressivi e non organismi senza pulsioni. Bisogni, gesti, simboli. Persone insomma da capire, e gesti da codificare. Ma era in questa dimensione che avevo scelto di restare perché mi ero convinta che la sconfitta terapeutica si realizza laddove vi è la rinuncia di dare un senso all’esistenza più mortificata. Accade ogni giorno con i malati di Alzheimer».

–E nel 2002 nasce quella che tu hai chiamato “RaGi”?

«La Ra.Gi. che sono le iniziali dei nomi dei miei figli, nasce proprio con un obiettivo preciso. Volevo far conosce anche in Calabria, quindi a casa mia, nella terra della mia vita, l’importanza della relazione e della comunicazione corporea nei territori di cura. Parlo di malattie psichiatriche, oncologiche, Sla, e Sclerosi multiple. Tutto questo mi sono detta doveva arrivare nelle scuole, negli istituti penitenziari, nel cuore della società civile dell’intera regione. E il filo conduttore è stato quello di ricercare dietro le apparenze, gli stereotipi, i pregiudizi, “i falsi miti di una demenza imperfetta”».

– Qual è stato l’anno più importante della vostra crescita?

Senza dubbio il 2007. È stato l’anno in cui, grazie all’approvazione del progetto “Soli Mai Più” da parte del Ministero dell’Interno, abbiamo dato vita in Calabria al primo e unico Centro diurno per la cura delle malattie neurodegenerative. Lo abbiamo chiamato “Spazio Al.Pa.De.”, che sta per Alzheimer, Parkinson e Demenze, spostando l’accento della cura da un aspetto prettamente assistenziale a una visione più “esistenziale” della malattia escogitando, pur tra mille difficoltà, le strategie migliori per salvaguardare l’integrità delle persone con demenze e promuovere un modus vivendi significativo e salutare. Perché a mio avviso la cura di comunità svolta in sinergia con le ricchezze naturali può diventare, per le persone con demenza, quel presidio terapeutico necessario per il soddisfacimento dei loro bisogni. Grazie a questo progetto abbiamo realizzato in Calabria il primo Cafè Alzheimer oggi Dementia Cafè, un punto di incontro per numerose famiglie che ogni mese, all’interno del nostro centro diurno, ricevono supporto, informazione e formazione su come gestire il proprio familiare anche a domicilio».

– Nasce da tutto questo quella che tu chiami la “Terapia Espressiva Corporea Integrata”?

«La Teci è un metodo unico in Italia, per la cura ed il contenimento naturale delle demenze. Un metodo che mira a creare, attraverso la simbologia di queste persone ammalate, dei “ponti” di comunicazione ancora possibili. Ponti che permettono di “raggiungere” chi, affetto da demenza, non può più relazionarsi all’altro in modo convenzionale, perché la sua facoltà di linguaggio è stata compromessa dalla malattia. Ma la Teci inoltre è l’unica terapia che, grazie a supporti neuroscientifici, anatomo-funzionali e psicologici, ridefinisce i limiti corporei delle persone con demenze che vengono smarriti con il progredire della malattia».

– Se tu oggi dovessi dire grazie a qualcuno, chi ti viene in mente per primo?

«Ho dato vita alla Teci, dopo anni di osservazione delle persone con demenza che ospitavamo nel nostro Centro, supportata dagli studi della Dr.ssa Pia Kontos, antropologa della salute della Toronto Rehabilitation Institute, e della Dr.ssa Deborah Barnes della University of California di San Francisco. Ma devo un grazie anche al presidente della “Scuola di Danzaterapia Metodo Espressivo Relazionale” Vincenzo Bellia, psichiatra, psicoterapeuta e gruppo analista, un percorso molto intenso che mi ha permesso di raggiungere una migliore coscienza corporea e approfondire ulteriormente, in questo caso specifico, gli ambiti applicativi del corpo nelle demenze».

– Posso chiederti cosa c’è invece alla base di tutto questo lavoro di ricerca?

«C’è soprattutto il mio amore per la Filosofia, principalmente legata ai miti greci. Gli studi filosofici mi hanno suggerito ad amare la parola “therapeía” intesa come quel cammino interiore che l’essere umano fa per cercare la via per il suo benessere personale nell’assoluta normalità del suo vivere. Per noi un abbraccio dato ai pazienti è terapeutico. Vederli nel loro animo è terapeutico. Contattare la loro pelle è terapeutico. Guardarli negli occhi, prestare loro attenzione e osservarli nella piena importanza che meritano, è terapeutico. Per un uomo assetato, bere un bicchiere d’acqua è la più naturale terapia che ci sia, perché l’acqua rappresenta quello strumento che lo fa dissetare, lo fa star bene. Da qui nasce il concetto di individualità incarnata nelle persone con demenza, ritenendo che, di fronte a una devastazione cerebrale, il corpo sia il solo strumento che la persona con demenza abbia per mostrarsi al mondo come persona viva e vissuta pregna di esperienze, emozioni, sensazioni, vissuti emozionali. Non un corpo inattivo ma un corpo come fonte di una individualità tutta da scoprire.

C

icala è un paesino della presila catanzarese, appena 900 anime, con un nome magari buffo, ma con una storia molto importante da raccontare.

È una storia che parla di accoglienza, umanità, solidarietà fin da quando, nel 2018, i giornali lo identificano come il primo “Borgo Amico delle Demenze”. Quella che gli americani chiamerebbero Dementia Friendly Community. Cicala diventa insomma il palcoscenico ideale di un progetto sperimentale unico il Calabria, fortemente voluto da Elena Sodano e che dal 2006 non fa altro che spiegare, non solo alla società civile ma soprattutto alla società scientifica, in che modo va assistito e curato un ammalato di Alzheimer. Una vera e propria filosofia di vita, del prendersi cura di chi soffre di demenza, che si basa sul considerare il territorio e la comunità come un valido dispositivo riabilitativo e terapeutico per le persone con demenza.

Elena Sodano non ha dubbi: «Il nostro – dice – è uno spirito innovativo che parla di vera inclusione sociale e comunitaria, grazie anche ad un percorso formativo avviato tra tutti i commercianti del paese e focalizzato sulla relazione e sulla comunicazione positiva da instaurare con le persone ammalate».

Ecco allora che, sul piccolo borgo di Cicala, nel 2021, viene immaginato un progetto che rappresenta qualcosa di più grande della prima idea iniziale, una evoluzione che ha in sé i caratteri della stabilità e della residenzialità. Residenzialità che nell’ immaginario collettivo viene fatta spesso coincidere con la fase finale dell’esistenza di un malato di Alzheimer, ma che nella “CasaPaese per demenze di Cicala” assume invece valore di protezione, conforto, accoglienza, libertà. È il borgo che si trasforma in una sorta di comunità-alloggio, un vero e proprio paese in cui soggiorneranno a lungo termine 16 persone non solo con malattia di Alzheimer ma anche con altre forme di demenza nella fase medio-grave della degenerazione.

– Come nasce l’idea di Cicala?

«L’idea della Casa-Paese nasce durante il lockdown dei mesi scorsi,quando abbiamo dovuto modificare i nostri interventi terapeutici che, dal Centro Diurno di Catanzaro, che è un centro specifico per persone affette da demenze, si sono poi trasferiti all’interno delle case dei nostri ospiti. Ecco allora che confrontandoci con le loro famiglie, abbiamo capito che il dolore più grande di questi “casi” non era tanto la progressione della malattia, quanto invece il fatto di non riuscire più a gestire i disturbi comportamentali dei propri cari, con il timore naturalmente di dover gettare la spugna e arrivare così a decidere di inserire questi pazienti in strutture nelle quali, le persone con una demenza, vengono spesso accettate ma viste come elementi seriamente problematici».

– In che senso, Elena?

«Vedi, una persona con demenza non rispetta alcuna regola. Non è pensabile che possa vivere, senza dare fastidio. La persona con demenza si sveglia di notte perché è convinta di doversi radere per andare a lavorare. Spesso se è una donna, a causa delle sue allucinazioni, sente le voci del bimbo neonato che deve allattare. Un malato in queste condizioni è davvero difficile da gestire. Girovaga per casa senza una meta, chiede e ripete sempre le solite cose, a volte scappa, altre volte vuole tornare dalla mamma. Ma c’è di peggio. Non contiene i suoi istinti, è disinibito, sporca dovunque. Una condizione quasi impossibile da gestire, specialmente per i familiari che vivono con lui, e questo genera una tempesta emozionale alla quale molto spesso si risponde con strumenti del tutto inadeguati».

– Come credete di poterne uscire Elena?

«Partiamo da una premessa di fondo.Le strutture che oggi accolgono le persone con demenza sono quasi tutte staccate dal mondo, perché è come se la società in cui viviamo si dovesse quasi difendere e proteggere da coloro che rappresentano invece ed erroneamente un pericolo, seppur non intenzionale. Spesso, le attività giornaliere si svolgono a stretto contatto come tantissime altre persone, che sono però incompatibili con la malattia di Alzheimer o altre forme di demenza. Tutti spesso sono obbligati a fare la medesima cosa, esistono ritmi prestabiliti, le attività vengono imposte dall’alto e di solito non rispecchiano mai la volontà della persona ammalata. E così le persone si spengono. Vengono private della loro identità e della loro coscienza. E tutto questo mentre ovunque, si vanno sempre di più fornendo al genere umano, luoghi di svago, di libertà e di ristoro».

– Facile a dirsi Elena, ma forse meno semplice a farlo?

«Nel nostro impegno quotidiano noi non abbiamo nessuna intenzione di manipolare i bisogni delle persone affette da demenze. Sono persone, bada bene, non solo anziane. Questo è un falso luogo comune. Il nostro paziente più giovane oggi ha 40 anni, ed è entrato nel centro diurno a 38. Ci sono donne giovanissime con demenze precoci di tipo Alzheimer, e con demenze fronto temporali nelle quali mi ci rivedo. Sono loro per me la vera grande sfida. Stando vicini a loro alla fine ti convinci che se li ami davvero devi offrire loro un ambiente confortevole dove poter vivere».

– E questo basta?

«La mia idea è che se un “ambiente” è capace di distruggere un individuo, un “ambiente” può anche riorganizzarlo e guarirlo. Ma è nato con queste motivazioni, e grazie all’aggiudicazione di uno stabile di otre 800 mq messo a bando dal comune di Cicala, il progetto della Casa-Paese. Una Casa, che è ambiente di vita per eccellenza, e all’interno della quale sarà poi costruito un Paese, quindi un nucleo di convivenza e di condivisione pubblica. Sai come lo abbiamo immaginato? Come un ambiente semplice, un angolo domestico, arricchito con oggetti familiari e personali, e in cui verranno ricreate, le vere attività del paese attraverso degli armadi specifici che aprendosi si trasformano in veri e propri negozi; dall’edicola al bar, passando per la piazza, la stazione del treno, l’ortofrutta e il negozio di fiori, che potranno essere facilmente fruite dalle persone con demenza. Non ci saranno le sale comuni ma dei solarium e delle piazze. Non ci sarà a mensa ma un vero e proprio ristorante e una pizzeria, dove gli ospiti potranno consumare le pietanze desiderate anche in compagnia dei loro familiari».

– Detta così sembra quasi una favola…

«Vedo che continui ad essere diffidente. Seguimi per favore. La Casa-Paese che noi abbiamo progettato qui a Cicala avrà un layout, quindi una disposizione differente rispetto a quello che oggi possiamo trovare nelle strutture sanitarie pubbliche. Ogni stanza sarà abitata da due persone, e tutti i luoghi verranno ritualizzati e riconfigurati in un modello di vita passata. L’aria esterna alla struttura diventerà un grande “Giardino Della Memoria”, con un percorso sensoriale arricchito da piante officinali e da erbe ed essenze tipiche calabresi. C’è di più. Abbiamo anche immaginato un percorso di terapia con gli animali, attraverso l’allestimento di zone protette che prevedono la presenza di animali domestici e da cortile. E saranno i nostri ospiti che dovranno prendersene cura».

– Dunque, ortoterapia e giardinaggio?

«Così si banalizza tutto. Vedi, anche la scansione del tempo all’interno della Casa-Paese rispetterà i ritmi capovolti creati dalla progressione della malattia. Dal momento in cui il paziente si sveglia al momento della prima igiene del mattino, al momento della colazione, delle prime attività del giorno, del pranzo e in tutti quegli istanti rituali e personali che segnano per lui il trascorrere della giornata. In tutto questo non va dimenticato il Muro del Dono che perimetra lo stabile e che sarà rivestito con piastrelle con su scritti i nomi di chi sta dando fattivamente una mano in questa nostra impresa fantastica».

– Niente fondi pubblici, niente convenzioni, ma come si fa a realizzare un Casa-Paese come questa di Cicala?

«Per fare tutto questo abbiamo attivato una raccolta fondi, pensata per coprire le spese per l’arredamento della Casa-Paese, perché occorre una progettazione ambientale attenta, mirata e rivolta a queste sfere di fragilità considerando il progressivo mutare della malattia. Per arrivare all’obiettivo finale è necessario l’aiuto di tutti, perché anche solo una piccola donazione può cambiare la vita di decine di persone e delle loro famiglie. Secondo noi “riadattare un ambiente” di certo da solo non guarisce una demenza, perché dalla demenza non si guarisce, ma se riusciamo a far vivere queste persone in un habitat gradevole, forse allora alla fine saremo riusciti a mitigare la rabbia che ogni paziente come loro si porta dentro. e a far sopportare meglio il disagio e anche la loro disperazione con maggiore dignità e conforto».

– Elena ma questa può sembrare una pura utopia?

«Ti assicuro che la Casa-Paese per demenze di Cicala non è solo un progetto, ma è principalmente un cambiamento culturale nei confronti di una malattia come la demenza che deve assumere contorni sociali e non solo sanitari. Un progetto che parli di inclusione e di cura territoriale e comunitaria. Come spiegartelo meglio? Questa è soprattutto una sfida culturale per noi, che sta per “non rassegnarsi” ad una sterile etichetta che vuole e definisce la persona affetta da demenza come un malato irreversibile e non più capace di nulla. Troppo spesso la diagnosi finale ha un significato discriminante, esclude la persona con demenza dal mondo dei cosiddetti sani, libera la società dai suoi elementi critici e se vuoi “disturbanti”, come appunto sono considerate le persone con demenza. Attraverso la Casa-Paese invece noi ci auguriamo di tracciare una profonda linea di demarcazione tra il concetto di segregazione e discriminazione, e quelle che sono invece le solide basi dell’inclusione, della normalità di vita in un ambiente naturale». ′