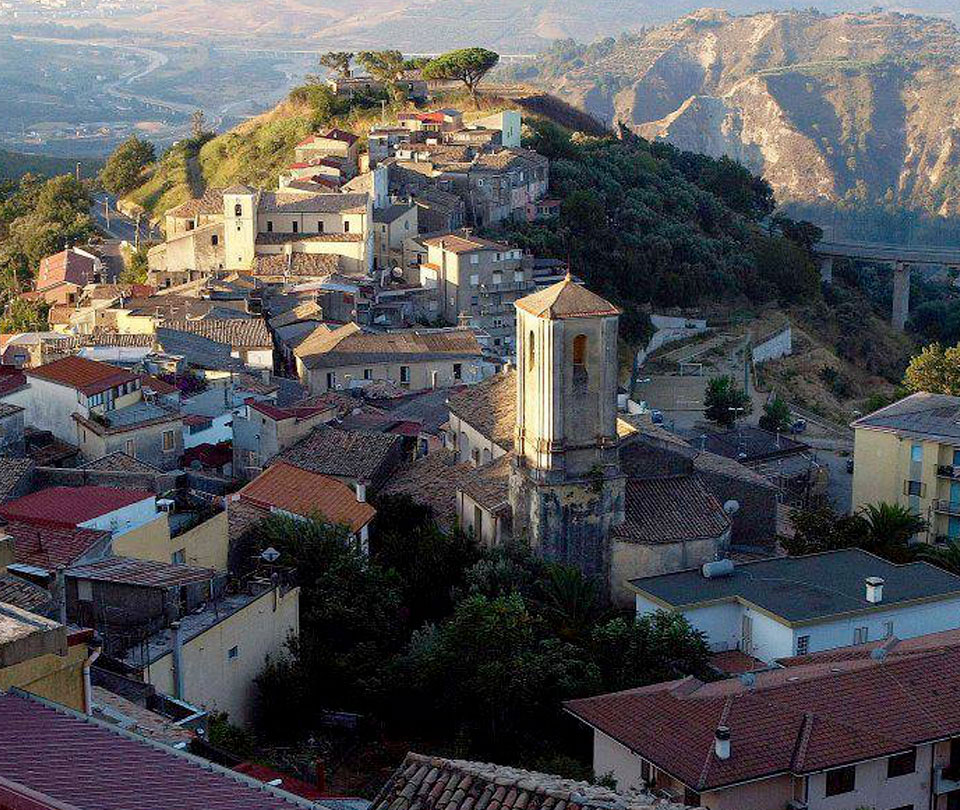

21 settembre – “Borgo Gallio… Riportiamo alla luce l’Italia” è il titolo del progetto con cui il Comune di Catanzaro parteciperà all’Avviso Pubblico della Regione Calabria per il sostegno di progetti di valorizzazione dei borghi della Calabria.

La scheda degli interventi – predisposta dal settore Lavori Pubblici, guidato dall’Assessore Franco Longo e diretto da Guido Bisceglia – punta a valorizzare Gagliano, indicato come luogo per la fruizione di nuovi modi di ospitalità, di condivisione e di socialità alla valorizzazione delle radici storiche e culturali del territorio.

«Abbiamo voluto fortemente partecipare all’Avviso della Regione dedicato alla valorizzazione dei borghi – hanno commentato il sindaco Sergio Abramo e l’Assessore Longo – perchè è un’occasione preziosa per dare una nuova linfa ad un quartiere dalle profonde radici storiche e culturali, come Gagliano, che può rappresentare un attrattore importante anche dal punto di vista turistico ed economico».

«Infatti – hanno proseguito il sindaco e l’Assessore – qualora il nostro progetto venisse inserito un graduatoria parteciperemo, congiuntamente, anche al bando “Living Lab” nell’ambito del Por Calabria, in collaborazione con i privati per il supporto e l’apertura di b&b, punti ristoro, strutture sportive e centri di aggregazione che saranno un ulteriore stimolo per il rilancio e lo sviluppo della città».

Il borgo di Gagliano, in origine Borgo Gallio, rappresenta una grande ricchezza e un attrattore turistico-culturale da valorizzare per il Capoluogo. Il progetto prevede, infatti, la rimozione di tutte le linee aeree e il loro cablaggio ex novo, prendendo in considerazione, anche, interventi di efficientamento energetico, energia rinnovabile e luci led.

Si pensa, anche, alla possibilità di una nuova pavimentazione caratteristica con basoli e sanpietrini per tutta l’area del borgo Gallio e, sulla base di studi e ricognizioni, sarà recuperato l’aspetto esteriore delle facciate degli edifici di San Salvatore e di San Biagio.

Previsto, attraverso il coinvolgimento delle confraternite, della popolazione e della diocesi, la ricostruzione dell’originale impianto urbanistico del Borgo Gallu e l’identificazione di una porzione di località Petrosa, che diventerà un campo scuola destinato agli scavi archeologici guidati. (rcz)

REGGIO: UNA VISITA ALLA RUPE DELL’ANTICA MOTTA SANT’AGATA

6 settembre – Fino alla fine del mese è possibile programmare una visita alla rupe dell’antica città di Motta Sant’Agata che si trova a 400 metri nelle colline di Reggio, tra le frazioni di San Salvatore, Cataforio e Mosorrofa. Il nome di Sant’Agata (da cui l’omonima fiumara) dovrebbe essere di origine greca e quindi derivato da Agathè, ossia: buono, bello; e poi con l’avvento del cristianesimo si è “santificato”il nome. Ma si ipotizza anche che sia stato introdotto in un secondo momento, infatti, intorno all’anno 1000 dalla Sicilia orientale, a causa della forte islamizzazione molti monaci si trasferirono in Calabria. È possibile ipotizzare, che la zona fosse spopolata e che sia stata fondata dai siciliani in fuga e che magari abbiano battezzato con il nome della loro patrona la nuova città. Il termine “Mote” compare nei documenti angioini verso il XIV sec.; è termine di origine francese che significa: fortezza, luogo fortificato.

Come riferisce il sito della Pro Loco San Salvatore «Essa faceva parte delle sei Motte localizzate nella fascia del comprensorio reggino che va da Capo d’Armi a Gallico (M. S. Aniceto, M. S. Agata, M. S. Quirillo, M. Anomeri, M. Rossa), erano pressoché localizzate sullo stesso livello dal mare ed erano tra loro in comunicazione attraverso percorsi di crinale.

Tutte le Motte rispondevano al modello insediativo bizantino del “Castron” (castello) con la possibilità di dominare grandi porzioni di territorio e di segnalazione tra di essi.

Nella vetta più alta era localizzato il castello e nel pianoro circostante il borgo.

Le caratteristiche morfologiche rappresentavano di per sé un elemento di sicurezza cui si aggiungevano le fortificazioni, e pochi accessi al castello facilmente difendibili.

Attorno al castron troviamo i borghi circondati dalla campagna coltivata in grado di approvvigionarsi di acqua.

Durante gli assedi la popolazione si rifugiava nel castello perciò partecipava essa stessa al mantenimento delle fortificazioni di quest’ultimo.

Caratteristica comune era quella di situarsi tra due fiumare, con il relativo controllo, sia dei corsi d’acqua che dei percorsi del crinale nonché quelli della costa.

Vicino le Motte sorgevano spesso degli impianti monasteriali, come nel caso di S. Maria di Trapezomata (monastero basiliano), che avevano al loro interno una chiesa, una biblioteca e una torre campanaria che fungeva anche da punto di osservazione e di difesa del territorio».

L’antica città di Sant’Agata era situata su una ristretta zona che si spianava sulla cima della rupe. Difficile stabilire da chi e quando esattamente fu fondata. Alcuni storici tendono a far ricondurre il passato della città di Sant’Agata con la mitica Tisia (città conosciuta in epoca romana) ma ciò non trova tesi sostenibili. Risulta che era abitata sin dall’età greca e romana, grazie ad alcuni rinvenimenti archeologici (Tombe, Monete e ceramica).

Durante il medioevo soprattutto in seguito alle incursioni dei saraceni, fu rifugio contro le razzie degli arabi che riuscirono ad impossessarsi della città intorno al 921-924 e nel 976-977. Poche notizie si hanno per il periodo normanno e svevo, numerosi documenti invece c’informano sulle sue vicende nel periodo angioino, durante il quale fu immune al giogo feudale e godette dell’autonomia municipale anche se fu contrastata in ciò dai reggini durante il regno di Giovanna I. Negli ultimi anni della dominazione aragonese Sant’Agata ricadde sotto il regime feudale dal quale però si liberò presto. Da alcune pergamene del 1500 si evinceva che Sant’Agata fu municipio indipendente sia dalla vicina città di Reggio che da ogni altra signoria feudale.

La storia di Motta Sant’Agata si spense alle ore 13.00 del 5 febbraio 1783, con il terribile terremoto che distrusse quasi completamente l’antica città. Con un decreto regio Ferdinando II stabilì la ricostruzione dei sito nell’odierna Gallina. (rrc)

QUELLE ESTATI SUL TIRRENO APPENA 50 ANNI FA…

di GREGORIO CORIGLIANO

Non è da moltissimo tempo che si fanno le vacanze. Anzi. Fino a poco più di 50 anni fa, probabilmente, la parola vacanza era conosciuta da pochi. Nei mesi canonici di luglio e di agosto in Italia ed in parte in Europa, si rimaneva in casa. I fortunati erano coloro che avevano la casa di abitazione al mare o in montagna. I più la preferivano al mare perché così avrebbero potuto “cullarsi tra le onde o stendersi sulla spiaggia con la scusa del “sole per l’inverno” o per fare le c.d. “sabbiature” contro i possibili reumatismi. C’erano anche coloro che ritenevano di dover andare in Aspromonte, in Sila o sul Pollino per godere delle frescure dei boschi.

C’erano delle differenze,però. Chi aveva la casa di abitazione al mare, ricavava due ore per “prendere” il bagno e poi tornava a casa. Chi invece viveva in montagna, a meno che non fosse ricco ed avesse la casa di proprietà, o doveva viaggiare – ma era una faticaccia – oppure provvedere al fitto di un localino. Gli storico-statistici fanno risalire al 1967 l’anno di inizio delle vacanze. Era l’anno in cui si scendeva a mare e ci si portava dietro – racconta chi questa esperienza l’ha fatta – un lenzuolo bianco che si sistemasse a mo’ di ombrellone, ma anche di spogliatoio, i giochini dei bambini, rigorosamente un cocomero ed un paio di bottiglie d’acqua che si facevano rinfrescare a mare. I frigoriferi ancora non c’erano. A mare si sistemava anche il cocomero. Questo per chi rientrava a casa per l’ora di pranzo, perché, c’erano anche quanti restavano l’intera giornata a mare, viaggiando dai paesi vicini, in autobus. In questo caso, le masserizie da portare sulla spiaggia erano davvero molte di più. Sedie e sedioline di tutti tipi, salvagenti, tovaglie, cibo preparato la mattina, vino e poi via al mare a sciacquettarsi. Poi, il pranzo luculliano, il sonnellino, rigorosamente, d’obbligo, da parte di mariti, mentre le mogli dovevano accudire i bambini che erano il motivo ufficiale della “calata” al mare. Perché, con la scusa dei ragazzini, anche mamma e papà godevano della frescura delle acque del Tirreno o dello Ionio. Naturalmente non c’erano lidi o stabilimenti balneari per cui tutto avveniva sulla spiaggia, compreso il cambio dell’eventuale pannolino. E dove finivano i c.d. “resti” della giornata a mare? Tutto sulla spiaggia, che era luogo di svago, luogo di sole, ma anche per nascondere i rifiuti. Già da allora il problema, croce e delizia,anche oggi degli amministratori. Ed il bello è che c’era più gente allora che non oggi. Anche se, essendoci maggiori disponibilità, oggi si va di quà e di là, anche per conoscere nuovi lidi, appunto. Quando non si va fuori provincia o fuori regione.

Allora era un arrangiarsi del quale nessuno si vergognava, probabilmente perché ci si conosceva tutti od anche perché le spiagge di un tempo erano talmente lunghe e pulite – come il mare “era una tavola blu” – che ognuno trovava spazi anche per tutelare la propria privacy. Suore e sacerdoti avevano i loro spazi privati. Nel luogo dell’anima, (San Ferdinando mare, un tempo ormai lontano frazione di Rosarno!) si ricavavano gli spazi per giocare al pallone, ai tamburelli o ai cerchietti (per le ragazze), le bocce o i piattelli sarebbero arrivati anni dopo.

Di motoscafi neanche a parlarne. Al massimo, la barchetta con i remi,senza motore, che ti prestava qualche marinaio,tuo compagno di scuola, giusto per il gusto di vedere il mare “turchino”, che era molto lontano dalla riva. E la mattina e la sera? Essendo, il luogo dell’anima, dove si aveva ( e si ha casa) avevi i compiti preassegnati dai genitori. La mattina si accompagnava il papà in campagna per i lavoretti di stagione, tra questi il problema dell’irrigazione che è stato sempre un dramma per la carenza d’acqua (come quest’anno), poi gli anticrittogamici per le malattie delle piante e se qualcuno aveva provveduto a piantare frutta di stagione a raccogliere i cetrioli, i peperoni, i pomodori o i cocomeri.

Alle undici, rigorosamente dopo il 29 giugno, perché una triste leggenda impediva di fare il bagno prima di quella data, il tuffo in mare. Nuotata di rito fino a quando le labbra non diventavano nere, poi sulla spiaggia, ad “arrenarsi” a buttarsi sulla “rena” che bruciava per il calore e cosi riscaldarsi per poi rituffarsi. Qualche volta si preparavano i sacchetti per i tuffi dall’alto, qualche altra la gara “alle calate”. Farsi spingere il malcapitato, cioè, dalla testa e possibilmente arrivare a toccare terra sott’acqua. Era una gioia se il mare era calmo. Perchè, ove mai fosse stato agitato? Ancora meglio, per i giovanotti che si dovevano far vedere dalle amiche che erano capaci di tuffarsi anche quando c’erano i cavalloni che incutevano paura. I più arditi,però,non ne avevamo e riuscivamo a sfidare la furia delle onde, qualche volta correndo il pericolo di non riuscire a venir fuori.

Eravamo costretti ad aspettare un po’ di “calmeria” che di tanto in tanto arrivava. Si era fatta l’ora di pranzo, si doveva tirar la bottiglia dal pozzo dove, legata con una cordicella, mio padre, la faceva rinfrescare, poi si preparava – d’obbligo – l’idrolitina, poi ancora si portava in cucina il cocomero che mia madre tagliava a fette. Nel frattempo aveva preparato i peperoni arrostiti sulla “fornacetta”! E poi? Poi c’era il rito della pennichella che precedeva i compiti che gli insegnanti ti avevano assegnato. Fino alle 18. Dalle 18 alle venti si tornava sulla spiaggia, giusto per non perdere l’abitudine. Si giocava, anche se c’era chi tornava a fare il bagno. Tamburelli o, sotto le barche, il gioco a carte napoletane. Senza soldi, anche perché non ce ne erano. Poi, il rientro per la cena. Ed infine, udite, udite, a parte quanti tornavano a mare, si stava seduti di fronte all’uscio di casa a “spettegolare” con genitori, parenti ed amici, con la scusa di prendere un po’ d’aria fresca. Naturalmente di condizionatori neanche a parlarne. Non c’era il frigorifero! C’era la spensieratezza, però! L’ansia non si sapeva cosa fosse, chi più chi meno. La compagna di vita era la gioventù che passa in fretta e non torna più. Memento!

SAN FERDINANDO (RC): PROFUMO DI MARE, SAPORI DI CALABRIA

di GREGORIO CORIGLIANO

“Vinisti?” Si. E “quando vinisti?” Ieri sera. “E quando tindi vai?” Non lo so. “Veni e mangi a casa mia?” Queste, in sintesi, le prime parole che ascolto quando arrivo nel luogo dell’anima per le vacanze. Costa smeralda, Billionaire? Ma quando mai? Vuoi mettere il posto dove gli odori, i sapori, gli sguardi ti appartengono e cambiarli con il lusso che secondo me vacanza non è? Anche quest’anno è stato così.

Sono arrivato in tarda mattinata a San Ferdinando di Rosarno e, prima di ogni altra cosa, la voglia è stata, dopo qualche salutino familiare, di guardare il mio mare, bagnarmi i piedi, stendermi al sole e salutare i vicini di ombrellone che io, per la verità, non porto mai. Preferisco una sediolina, sedermi e leggere uno- due giornali. Il tempo di acclimatarmi. Ed abitando a venti metri-venti dal mare nella casa che fu dei miei genitori e che adesso è rimasta a noi tre figli, rientro per la doccia d’obbligo,nel cortile, poi mi sdraio sulla veranda a controllare lo smart-phone, poi mi avvicino al desco. La colf, bravissima, Nathalia, ucraina, aveva preparato per noi, uno spaghetto con panna e nduja. Squisito. Conciliava la pennichella. Fino a quando? Fino quando “me sceto, diceva il mio compare Franco Bucarelli, voce e storico inviato speciale del gr2 per trenta e più anni. Adesso in pensione. Cioè, senza orario fino a quando mi sveglio. E cosi, tutti giorni. La lettura dei giornali, almeno tre, per iniziare, poi la prosecuzione alla sveglia. Un po’ ancora sdraiato a letto e se il caldo non era di quelli terribili, sulla veranda che da su un grande giardino pieno di verde curato dal mio amico Ciccio Scarfò, con molta cura.

La sdraio, che adopero venti giorni all’anno, è sempre la stessa da almeno dieci. Io non amo cambiare. Anche le poltrone, le sedie e le lampade sono sempre le stesse che sistemo io stesso il primo giorno che arrivo. Alle venti, non prima per via del caldo, esco e vado o sul lungomare o in piazza. A seconda di come sono predisposto. Se vado prima in piazza, sul lungomare vado dopo cena. In piazza? A far che? Ad incontrare i miei amici di infanzia e qualcuno acquisito di recente. Basta attendere e nel volgere di un’ora arrivano tutti. Ed allora, dopo il “quando vinisti” i saluti di rito. Come va, come non va, ti fermi molto, fa il bagno in genere. Stasera che e dove mangi. E poi via alle chiacchiere consuete, in linea di massima sempre le stesse. Da anni. Primo discorso. Ci sono belle donne? Ci sono turisti? Il paese è migliorato? E poi via con il classico “ti ricordi?” di prammatica.

Ed i ricordi sono di persone e di cose. Il primo a tirare fuori il dialetto dell’anima, è Ciccio, che pur vivendo a Parma, da quaranta anni, è quello che ricorda il dialetto alla perfezione, anche quello non più in uso. “Vieni a casa mia stasera?” Ti faccio una “mpagghiata”. E cos’è. E “di undi veni i Bolzanu?” Poi ho scoperto che si trattava, più o meno, di una insalata di ortaggi cotti, imbevuti di olio. L’inserimento di Ciccio il grande non arriva in ritardo. “Venite a casa mia, vi faccio vedere io come si cucina e come si mangia. Detto fatto, tre o quattro amici selezionati andiamo “Chez Ciccio” e da dove vengo vengo dal mulino. Prelibatezze a scelta. Tutto preparato da lui, Ciccio il grande. Il patriarca.. Ma tutto in regolare silenzio. Nessuno deve sapere.

Ad un certo punto si inserisce Ercolino, chirurgo in pensione che avendo una memoria di ferro, ricorda soprannomi e detti del paese che risalgono al 1955. “Vi ricurdati come chiamavano a chidu chi vindia u vinu? I Figghioli. Come è possibili che c’era u Bromu? E faceva finta di incazzarsi quando gli davamo questo appellativo, invece si divertiva? E la moglie che faceva la pipì in piedi. E giù risate! Poi ci sono state, quest’anno le new entry. Piero di Piacenza, che si divide tra l’Emilia e la Calabria viaggiando in macchina ed è costretto a cucinarsi da solo. E Damiano, divorziato? Ha scoperto il gusto di facebook e si diverte e chiede al nipote Agostino, leader del social più in auge con “quelli che ti amo o quasi lercio”, che ci informa degli ultimi fatti del giorno. Quando, con Giacomo Giovinazzo, non ti invita a mangiare fino a scoppiare nelle campagne di Limbadi.

E poi c’è ancora Nandu Carcarazza che ha sempre bisogno di compagnia per avviare gli irrigatori. E chi ci va? Il mio amico Ciccio da Parma, che ricordando il padre, si commuove pensando alle arance che non ha più. Ed è comunque felice, perche la coltivazione costa troppo. Poi tutti insieme ricordiamo quelli che c’erano l’anno scorso e non ci sono più. A partire da Renato, la cui moglie, di Oslo, viene ogni giorno nel paesello, con Denise e Grethe. Ciccio il grande e Ciccio il parmigiano, sono i “mastri della serata”. Con occhio svagato guardiamo le ragazze che sostano in piazza. Solo l’occhio. Altre cose sono ricordo del tempo che fu e che non ritornerà. Ci sono altre new entry, ma che non mi vengono in mente. A parte Meluzzu zulù che divide l’anno tra Torino, il luogo dell’anima, l’estero. Però sa tutto, anche delle amiche che vengono da Firenze per le vacanze. Ed anche più. Quando Ciccio glielo consente cucina lui. Ma Ciccio, ingrato, non è mai soddisfatto. Michele si mangia la frutta nella limba. Micucccio, ricorda le cose che ha fatto quando era alla guida dell’amministrazione comunale. E si sofferma sui particolari. Tutti in piazza, arrivati in macchina, anche se loro case distano dall’unica panchina centinaia di metri. Poi sul lungomare. Per? “ U cameduzzu i focu”, e per la festa dell’Immacolata, la cui effigie dai pescatori viene portata in acqua per benedire il pescato, o di Santa Barbara. Le due uniche feste che, nel luogo dell’anima tengono banco. E trenta giorni passano così, con noi che ci divertiamo con poco. Senza lussi, senza Briatore, senza balli, ma solo revocando quel passato che non torna più. Nemmeno quello del Lido La Playa, dovuto ai fratelli Loiacono, che è stata la stagione dei nostri amori estivi. Insomma, aveva ragione Cesare Pavese nella “Luna e i falò”: “Un paese vuol dire non essere soli, sapere che nella gente, nelle piante, nella terra, c’è qualcosa di tuo, che, anche quando non ci sei resta ad aspettarti”.

(Gregorio Corigliano, giornalista e scrittore, è stato caporedattore RAI a Cosenza)

SAN FERDINANDO DI ROSARNO: LA CACCIA ALLA SEPPIA

Quando verrai a stare un po’ di giorni? Presto, presto! Prima di quanto si possa pensare! Ho risposto così a Niky e ad Agostino che mi invitano spesso a trascorrere una serata con loro. A discutere, certo. Essenzialmente, però, il motivo è un altro. Quello di gustare gli spaghetti conditi con il nero di seppia. Una boutade? No. E’ la verità. Questa conviviale, di solito, la” viviamo” in agosto. In uno dei ristorantini sul lungomare, di San Ferdinando, all’aperto. Seduti accanto ad amici o semplici conoscenti. Discutiamo di politica, di sanità, spettegoliamo, nell’attesa che “Lillazzo” arrivi per prendere “la comanda” e poi inizi a preparare la nostra pietanza preferita. Non è rapido, Lillazzo. Spesso ci fa incavolare, per i suoi ritardi dovuti alle troppe ordinazioni. Quando arrivano gli spaghetti al nero di seppia, cala il silenzio. Si spengono tablet e cellulari, anche se Niky è sempre connesso con l’ospedale di Polistena dove è primario di radiologia molto apprezzato per la sua disponibilità umana e professionale. E Agostino chatta con le sue “ammiratrici”. Di fronte al nero di seppia, però…

Già la seppia. Chi lo sa come, almeno una volta, si pescavano le seppie? Non sono moltissimi, credo. Tutti, ormai, pensano ai pescherecci o ai professionisti del mare. Non è così! Una volta la seppia era un passatempo fantastico al quale si potevano dedicare solo quanti vivevano la passione autentica del mare. Quanti il mare lo avevano (e lo hanno) scolpito in testa, quanti lo sognano, quanti lo amano, quanti lo guardano soprattutto di inverno, quanti vanno a farsi spruzzare dalla salsedine nei giorni e nelle notti di tempesta, quanti ammirano le onde – i cavalloni che non ci sono più dalle nostre parti – alzarsi e infrangersi sulla spiaggia, quanti respirano il mare e si inebriano solo a sentirne l’odore ed il sapore!Quanti non sanno farne a meno! Già, come si pescavano le seppie? Lo ricordo, qui, a me stesso, esprimendo,sempre, gratitudine a mio padre, che non era pescatore, ma maestro. E che aveva, molto di più, un amore smisurato per il mare. Aveva la barchetta rigorosamente di legno, attrezzi da pesca, vela, ami, palaie (remi) e tutto quel che fa di un maestro, il pescatore dell’alba, prima di andare a scuola, d’inverno.

Quando io sono nato, il 7 di agosto, mio padre era a pescare, guarda caso, le seppie, con la fiocina e lo specchio. Vi dico. Solo a pensarla la pesca della seppia, comporta impegno e passione. Si va a mare di mattina, con aiutanti e qualche ospite. Però? Però, il pomeriggio del giorno prima, bisogna predisporre la pesca dell’indomani. Addirittura? Eh, sì. Si va prima in campagna, si raccolgono i mirtilli (murzidi) in quantità (o il muschio?), si prepara in fascette, si porta a casa in cortile. Si va dal muratore e si comprano le “breste” (conglomerati rettangolari di cemento e brecciolino), poi, se non si ha a casa, si compra il fil di ferro. Verde, breste e fil di ferro servono per preparare i “mazzuna” un unicum utile per le seppie. Per le seppie? Certo. Col verde si copre la bresta e si lega col fil di ferro. Così si è preparato lo “specchietto per le allodole” anzi, per le seppie. Se ne preparano una decina, almeno di questi “mazzuna”. E poco a poco, si portano sulla spiaggia e si caricano sula barca, già pronta per essere varata, cioè immessa a mare.

Mio padre, il capo barca, aveva già convocato i suoi aiutanti. Ciccillo “u pilusu o Serafino “du fica”! Ogni tanto c’era anche Nino “cucchiaruni”. Loro ungevano di “sivu” (sego) le valanghe su cui era poggiata la barca e che servivano per farla scivolare a mare. Poi con olio di gomito, a remi, si raggiungeva il posto (segreto) dove buttare a mare “i mazzuna”.

Perché? Presto detto. I mazzuna, una volta in acqua, servivano da richiamo-nascondiglio per le seppie. Nell’immenso mare, non solo d’agosto, come facevi a ricordarti dove avevi buttato i mazzuna? Occorreva avere delle canne da piantare sulla spiaggia, magari con un fiocchettino. In quella direzione, in acqua c’era la trappola per le seppie. All’imbrunire, effettuata l’operazione “trappola”, il rientro a casa. In nottata, spesso, una passeggiata non guastava per un controllo delle canne. Poi il riposo della notte.

L’indomani all’alba – alle cinque di mattina – si scendeva a mare di nuovo. Ciccillu e Zarafino erano pronti. Mio padre portava la fiocina e lo specchio: le uniche “armi” utili per la “caccia” alla seppia. I due marinai, con me, erano ai remi. Mio padre – fiocina sulla destra e specchio (una grande latta con all’estremità un vetro (tipo maschera da sub) sulla sinistra – in piedi a prua poggiava lo specchio in acqua in direzione della canna, che indicava “u mazzuni” depositato in acqua. Attraverso lo specchio guardava se, nascosta tra il verde attorcigliato alla bresta, ci fosse una seppia nascosta. Intravista scattava l’ “operazione infiocinamento”. Che soddisfazione averla catturata. Una, due, tre o più seppie, dopo aver girovagato tra i mazzuna! Le seppie pescate, dapprima sotto il tavolato della barca, al rientro venivano sistemate dentro lo specchio che fungeva anche da raccoglitore! Sulla spiaggia, amici, conoscenti,parenti. Tutti volevano vedere il professore(mio padre) al rientro. Per chiedere ed eventualmente complimentarsi. I due aiutanti di mare, provvedevano a tirare la barca – preparavano ‘u scaru (lo scaro) (vero Ciccio?) – e la barca veniva portata all’asciutto, rigorosamente a mano. I verricelli sarebbero venuti dopo. Ciccillo e Nino, o Zarafinu, venivano gratificati con una seppia, ma siccome erano alunni di mio padre, erano felici di aver aiutato il loro maestro che, da lì a poco, avrebbero visto in classe. Questo, non sempre, perché i due marinai con la scuola non avevano un buon rapporto! Vero Grazia “du fica”? Le seppie finivano nella mani della signora Titina, mia madre, che, per essere la moglie del capo barca (mio padre) aveva imparato a cucinarle. E soprattutto a preparare il nero di seppia con cui condire la pasta. Cosa non propriamente facile. Che sapore, la pasta! Non solo del gusto del nero, ma il gusto dell’amore di chi l’aveva saputa pescare! Ecco perché, con Agostino e Niky, mangiamo – ed offro io – gli spaghetti al nero. A convincere i due giovanotti, sono stato io, però! Mi ricordano mio padre, mi ricordano la spensieratezza, mi ricordano i miei amici del mare. E soprattutto il mio mare! Che è lì, che mi aspetta!

◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊◊ L’AUTORE

Gregorio Corigliano, giornalista professionista, si è laureato in Economia all’Università di Messina nel 1970. È stato Capo Redattore della Sede regionale RAI di Cosenza. Scrittore e autore, ha ricevuto numerosi riconoscimenti per la sua attività, tra cui il Premio Cultura della Presidenza del Consiglio e il Premio Brutium. Attualmente è presidente del Circolo della Stampa “Mariarosa Sessa” di Cosenza. È editorialista del Quotidiano del Sud.

L’INCANTO DEL TORRAZZO DI STALETTÍ

È uno dei posti più incantevoli della costiera ionica. Stalettì, a pochi chilometri a Catanzaro, è subito dopo Copanello, un’altra perla dei lidi catanzaresi.

Situato sul golfo di Squillace, vanta un panorama che abbraccia una visuale che va da Crotone a punta Stilo. Dal punto di vista archeologico ed architettonico non bisogna farsi sfuggire i resti della “Chiesa Madre” del secolo XV° crollata durante il terribile terremoto del 1783, che distrusse gran parte dei comuni limitrofi. Una visita merita, altresì, Il Convento di San Gregorio Taumaturgo dell’XI secolo, un tempo cenobio basiliano oggi fiorente centro di cultura francescana. Custodisce al suo interno, sotto l’altare maggiore, le reliquie del Santo Patrono approdate, secondo tradizione, presso la grotta di San Gregorio a Caminia .Il Convento si affaccia sul viale Comunale.

Tra le chiese, da segnalare quella dell’Immacolata Concezione del XVI secolo con un bell’altare policromo che custodisce al centro la statua della Vergine, e la Chiesa della Madonna del Rosario del XVIII secolo, oggi sede della Parrocchia S.Maria Assunta.

Il sito archeologico di Santa Maria del Mare presenta i resti del Vivario, fondato da Cassiodoro. (rlc)

LA SPIAGGIA DI CANNITELLO

Cannitello è un borgo marinaro incantevole, con piccole case affacciate direttamente sullo Stretto di Messina. Oggi offre un bel lungomare da cui si possono osservare le isole Eolie e, con particolari condizioni atmoferiche, il fenomeno della Fata Morgana, quella sorta di miraggio che fa apparire la costa messinese sollevata sulle acque. Un fenomeno di rifrazione ottica, tramandato dai normanni, che avrebbe preso il nome dalla fata celtica che creava visioni fantastiche ai marinai per attrarli in un abbraccio mortale.

Secondo la tradizione popolare di Cannitello, la Fata Morgana apparve a un re barbaro che guidava l’invasione nelle coste calabresi e che, vedendo la vicina Messina specchiarsi nelle acque, voleva raggiungerla pur non disponendo di imbarcazioni. La leggenda racconta che la Fata Morgana fece apparire l’isola vicinissima e il re si tuffò convinto di raggiungerla a nuoto. Invece affogò e l’invasione barbarica ebbe fine.

Domina sulla spiaggia di Cannitello il Pilone del vecchio elettrodotto che si erge per 224 metri sulla collina di Santa Trada e che ha il suo gemello sulla costa opposta a Torre Faro.

A Santa Trada quello che era una fortezza costruita da Gioacchino Murat nel 1810 oggi è diventato un complesso alberghiero molto bello che offre panorami inimitabili.

Della presenza di Murat a Villa San Giovanni rimane un cannone della batteria che il re di Napoli aveva fatto installare nei quattro mesi di accampamento.

Queste acque sono ricche di storia: punto strategico della cosiddetta Colonna Reggina nel periodo della Magna Graecia, nel 36 a.C. fu anche teatro della battaglia navale tra Ottaviano e Sesto Pompeo che avrebbe garantito al futuro imperatore Augusto il dominio sul mare.

Nel mare di Porticello sono stati rinvenuti preziosi reperti greci, oggi presenti nel Museo Archeologico di Reggio Calabria tra cui la testa del Filosofo e la cosiddetta Testa di Basilea (V Sec. a.C.). Quest’ultima è detta così perché era stata acquisita dal museo di quella città da un trafugamento illegale ma poi venne restituita al Museo Archeologico di Reggio.

Certamente, non tutto è come vorresti che fosse e ti piange il cuore quando vedi la magnifica darsena turistica in costruzione ormai ferma da anni, che avrebbe portato barche di lusso, ricchezza, possibilità di far conoscere al mondo intero queste bellezze. Cannitello diventa un puntino sulla carta geografica e pensi a quanti questo spettacolo quotidiano dello Stretto che cambia di colore se lo perdono. L’uomo ha fatto più danni dei conquistatori e dei pirati saraceni che costringevano gli abitanti d’allora a rifugiarsi sulle montagne e a vivere con la paura, scrutando dalle torri d’avvistamento ogni cosa si muovesse nell’acqua.

Quello per Cannitello, come tutti i grandi amori, non è stato il classico colpo di fulmine, ma è partito da lontano, esattamente intorno al 2001 quando, su consiglio di un amico, instancabile passeggiatore, cominciai a frequentarne il lungomare. Poi divenne un’abitudine quasi quotidiana, mi piaceva respirarne l’aria frizzante del mattino, le ore languide del tramonto, tra le luci di Messina riflesse nelle acque dello Stretto.

Quando mi sono trasferito a Roma è stata la cosa che più mi è mancata e ho cercato invano il surrogato nei luoghi estivi dei romani da Ostia a Fiumicino, da Nettuno a Sabaudia, fino all’Argentario, tutti posti bellissimi, come ad esempio il Circeo, ma c’era un qualcosa che solo a Cannitello mi faceva trovare il giusto equilibrio tra i sentimenti. E un giorno sono tornato: dopo un viaggio in auto di sette ore, uscii direttamente a Villa, uno di quei giorni che non è più inverno ma non è ancora primavera e ricordo che mi fermai lungo la vecchia statale, e ancora una volta mi si parò davanti agli occhi uno spettacolo incomparabile, mare d’un azzurro che neppure il più grande artista riuscirebbe a ripetere, la scia dei traghetti che, giorno e notte, solcano lo Stretto, avanti e indietro, con il loro carico di sogni della gioventù, di speranze in un futuro diverso, quanta vita è passata. La mia ormai non era più la classica infatuazione, era amore vero, e mi misi a cercare una casa.

Da qualche anno, nei miei ritorni calabresi, purtroppo sempre meno frequenti, ho scelto di vivere tra la strada, la ferrovia, che come un brutto serpente d’acciaio taglia in due il paese, e il mare: da un lato il lungomare, con lo sguardo lo segui fino al porto di Villa, dall’altro il sovrastare della rocca di Santa Trada, col forte dal quale partivano le cannonate contro le navi che portavano le camicie rosse garibaldine alla conquista dell’Italia.

Ci sono momenti, nelle prime ore del mattino, mentre tutto intorno è silenzio e qualche barca di pescatori fa ritorno dopo una notte a tirar su le reti, questo mare sembra stanco di sciabordare tra una costa e l’altra, senza fermarsi mai, ora lento, ora con onde più veloci, questo tratto che da anni si tenta di congiungere col ponte dei sogni racconta tante storie. Da qui sono passate le navi fenicie, quelle greche, le romane cariche di soldati o di schiavi portati dalle colonie di un impero dove il sole non tramontava mai. Mi piace, a Porticello, nel villaggio dei pescatori, osservare qualche anziano che ripara le reti o intreccia, con un’arte antica, i rami di vimine da cui nascono le nasse, terribili trappole per gamberi e polipi. I racconti, tramandati da padre in figlio e dai nonni ai nipoti, mischiano, tra il serio e l’inverosimile, la leggenda e la realtà. E si parla di mostri marini, della “caccia” al pesce spada, mentre sulla feluca, un uomo arrampicato sull’albero maestro, è pronto a dare il segnale al compagno armato di fiocina. Quando il maschio, col fianco squarciato, si dibatte negli spasimi della morte, la femmina che fino a qualche minuto prima con lui divideva la danza dell’amore, emette dei suoni che ricordano le litanie delle donne di Bagnara, quando si piange la perdita d’una persona cara.

Quanta vita, quanta storia, tra gli spruzzi di schiuma di un veloce motoscafo, il rombo cupo delle macchine che spingono gigantesche navi porta container, migliaia di tonnellate, arrivano qui da ogni parte del mondo, uno spettacolo che si ripete ad ogni ora, il mito di Ulisse rivive in tutti coloro che hanno avuto la grazia divina di vivere qui, dove i primi contrafforti dell’Aspromonte incombono e, quando arriva la neve, puoi sciare guardando, quasi a poterlo toccare, il mare, la costa viola, Chianalea e, appunto, Cannitello, col suo particolare fascino che ha fatto innamorare non solo me, che mi sento ormai parte di un luogo che ti fa fare pace con te stesso, nella quiete invernale e anche nella gioiosa confusione estiva, quando gli emigrati tornano e s’incontrano sulla spiaggia con i parenti e gli amici che qui sono rimasti. Loro sono andati altrove per cercare lavoro e fortuna e magari l’hanno trovata, ma leggi nei loro sguardi, quando s’avvicina la partenza, la tristezza del rimpianto, e io mi sento anche come uno di loro.

L’AUTORE

Franco Calabrò è giornalista professionista, scrittore e autore del libro “Il Mestieraccio” (Media&Books, 2017). Reatino di nascita da padre calabrese, ha trascorso gran parte della sua vita professionale in Calabria. Vive a Roma.

Il brano è tratto dal libro “Scopri Villa” di Santo Strati (Media&Books)