di PINO NANO – Il 10 aprile 2019 è il giorno in cui inizia di fatto l’avventura “calabrese” di Roberto Napoletano.

L’ex direttore di Sole 24 Ore assume infatti la direzione editoriale del Quotidiano del Sud, e vara contestualmente l’edizione nazionale della testata che fino ad allora si strutturava esclusivamente su base regionale con edizioni in Calabria, Basilicata e Campania. L’edizione nazionale, dal titolo L’Altravoce dell’Italia, si caratterizza oggi per una connotazione fortemente orientata ai temi del Meridione, offrendo una interpretazione – precisa lo stesso direttore – in chiave meridionale dei fatti di cronaca, di economia, di attualità dell’Italia e del mondo. Insomma, una vera e propria sfida professionale per lui, assolutamente nuova rispetto alle precedenti, e in cui coivolge esponenti di spicco del mondo del giornalismo italiano ma anche dell’economia, della cultura e della società civile italiana.

Classe 1961, figlio di genitori avellinesi, nato a La Spezia, cresciuto in Liguria, ancora giovanissimo si trasferisce a Napoli, e qui diventa giornalista professionista nella redazione de Il Mattino.Da questo momento tutta la sua vita futura sarà contrassegnata da una carriera brillantissima. Da lunghi anni ormai Roberto Napoletano viene considerato un giornalista economico tra i più accreditati del Paese, grande esperto di finanza e di mercati internazionali, per lunghissimo tempo alla guida di Sole 24 Ore, e poi ancora docente all’Università Luiss Guido Carli di Roma, e infine amico personale coccolato e ammirato dai più grandi economisti europei.

Dopo aver diretto grandi giornali nazionali come Il Messaggero e Il Sole 24Ore, dal 10 aprile del 2019 Roberto Napoletano firma dunque come direttore responsabile l’edizione nazionale de Il Quotidiano del Sud, e la proprietà preannuncia il suo arrivo al giornale calabrese con uno slogan che in quelle settimane farà il giro delle redazioni giornalitiche di tutta Italia: “Il Quotidiano del Sud, una bandiera. Un megafono. Per un Sud che non tace e vuole pensare in grande. Un Sud come non l’avete mai letto, mai sentito, mai visto. Che alza la voce, se necessario grida”. Promessa che nei fatti il direttore Roberto Napoletano ha mantenuto fino in fondo, sin dal primo giorno del suo arrivo alla Testata, con una forza e soprattutto con un linguaggio giornalistico deciso efficace moderno e senza nessuna riserva o reticenza verso nessuno.

Nessun senso di inferiorità soprattutto. Verso nessuno. Anzi, ogni giorno è un editoriale diverso, e ogni giorno è una nuova lezione di stile e di comportamento istituzionale ai poteri locali che governano il Sud, editoriali che il più delle volte sembrano una sferzata violenta, dai toni dissacranti e blasfemi, ma nulla nel suo caso accade per stupido spirito di rivalsa professionale. Semmai, invece,è perché l’uomo è capace di letture analisi schemi e riflessioni economiche di alto respiro, e che sono la sua vera forza professionale. Forse, anche, il segreto per niente scontato del suo successo.

Giornalista e soprattutto scrittore.Tra i suoi libri ricordiamo Se il Sud potesse parlare (2001), Padroni d’Italia (2004), Fardelli d’Italia (2005), Promemoria italiano (2012), Viaggio in Italia (2014). Nel 2017, per La nave di Teseo pubblica Il cigno nero e il cavaliere bianco (3 edizioni, 12.000 copie), diventato poi uno spettacolo teatrale in tournée in tutta Italia. L’anno successivo dà alla luce Apriamo gli occhi. Perché i nostri risparmi sono in pericolo (2018). Da oggi in libreria c’è anche Mario Draghi. Il ritorno del Cavaliere bianco (2021), un romanzo politico da non perdere e di cui parleremo a lungo con lui.

Questo è oggi in estrema sintesi la storia professionale di Roberto Napoletano, che appena arrivato al giornale sceglie come suoi diretti “consulenti”, affidando loro le classiche rubriche della testata, personaggi prestigiosi come Pietrangelo Buttafuoco, Giorgio Dell’Arti, Paolo Guzzanti, Giovanni Minoli e Alberto Negri. È il trionfo del local che però in questo caso diventa anche global.

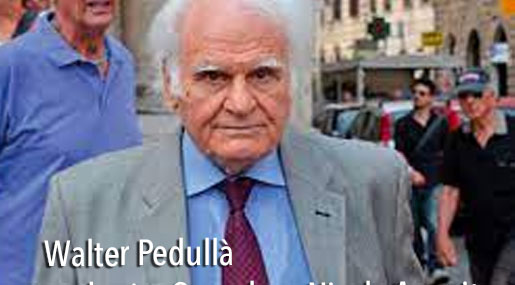

Nei mesi scorsi a Villa Borghese, a Roma, alla presentazione ufficiale del suo ultimo libro Mario Draghi. Il ritorno del Cavaliere bianco e che Roberto Napoletano ha interamente dedicato alla vita e alla storia pubblica di Mario Draghi, attuale Presidente del Consiglio dei Ministri, c’era tutto il bel mondo romano. C’era soprattutto quel mondo Vip che per via della pandemia in questi mesi passati sembrava essersi volatilizzato nel nulla, e che in questa occasione si è invece ritrovato per intero, come ai vecchi tempi, evento più mondano che letterario, ma sono queste le regole dello show business.

Mario Draghi. Il ritorno del Cavaliere bianco, dunque, una biografia inedita e personalissima di Mario Draghi, ma soprattutto un racconto quasi “intimo” del Presidente del Consiglio che il Paese in questi mesi ha imparato ad amare più di quanto non abbia fatto in passato con leaders politici apparentemente più carismatici di lui. È tutto questo, e per la verità molto altro ancora, questo libro edito da “La Nave di Teseo”.

Ma partiamo dalla premessa di fondo. Roberto Napoletano in questo suo saggio, che lo riconferma grande analista politico della storia della Repubblica, ci avverte subito del rischio che il Paese corre.

«Prima vi dirò qualcosina in più su chi è il Cavaliere bianco. Alla fine della lettura, almeno spero – sottolinea – vi sarà anche chiaro perché la carta estrema messa sul tavolo con intelligenza politica dal capo dello stato, Sergio Mattarella, non può fallire e quanto sia interesse di tutti che ciò non avvenga. Perché è necessario che scatti la mobilitazione delle persone intorno alla nuova ricostruzione e al nuovo De Gasperi. Si chiama Mario Draghi ed è l’asso calato da Mattarella. Appunto, la carta estrema. Che, per definizione, è anche l’ultima carta».

“Chi è realmente, dunque, Mario Draghi?” Alla domanda puntuale che gli viene dallo scrittore Pietrangelo Buttafuoco Roberto Napoletano risponde con le “certezze assolute” che si porta dentro, e che sono poi il vero leit motiv di questo suo nuovo libro.

«Mario Draghi – dice Roberto Napoletano – ha una qualità che viene prima di tutte. Guarda al sodo. Che vuol dire la sostanza delle cose sfrondata dai dettagli. Non usa mai frasi ampollose o termini che non si capiscono. Se lo senti, sai cosa pensa. Gli italiani stanno cominciando a conoscerlo».

Un Mario Draghi inedito, dunque, questo che Roberto Napoletano racconta in maniera appassionata, a tratti forse anche eccessivamente coinvolgente e avvincente, scrittura la sua molto personale e piena di passione privata per il protagonista prescelto, quasi un romanzo dove il bianco prevale sul grigio e dove il nero pare non esistere nella gamma dei colori dell’autore, una sorta di “saggio filosofico dedicato ad uno dei potenti della terra” e di cui Roberto Napoletano sembra esserne profondo conoscitore ma anche fan e grande estimatore.

Grande scuola di scrittura.

«Ho sorriso molto nei primi giorni del governo Draghi – racconta candidamente Roberto Napoletano –. Mi veniva naturale quando sentivo le comparse a gettone della compagnia di giro del talk italiano, e i soliti analisti politici che si occupano di tutto ciò che non interessa le persone, ripetere una sera sì e l’altro pure che Draghi prima o poi avrebbe dovuto parlare e ne avremmo viste delle belle. Perché una cosa è fare il banchiere centrale, un’altra è governare, pontificavano. Perché una cosa è comunicare da banchiere centrale una cosa farlo da capo del governo, strapontificavano. Non vi preoccupate, conosco i miei polli! Sono i cantori del nulla italiano e vivono nel loro piccolo mondo autoreferenziale dell’irrealtà, ai loro occhi figure come Einaudi, Carli, Ciampi, Draghi non hanno la “sensibilità” della politica che coincide con l’unico copione che conoscono, che è quello del retrobottega».

Ecco allora che Mario Draghi, grazie a questo saggio così trascinante e più che mai ancorato alla realtà del momento che viviamo, si materializza e diventa come d’incanto Il Cavaliere bianco, personaggio affascinante, menestrello esclusivo, attore protagonista, intelligenza viva ed eclettica, figura di primissimo piano sulla scena, filosofo e demiurgo insieme, insomma pietra miliare di una favola modernissima che vede al centro del racconto di Roberto Napoletano un Paese in evidente ripresa e con mille prospettive di crescita reale.

Il Passaggio dalla scrittura emozionale all’analisi economica a cui Roberto Napoletano ci ha abituati da tempo, qui è davvero quasi impercettibile, assolutamente magistrale, ma è questo che fa di questo suo ultimo libro una lezione e una testimonianza giornalistica di grande impatto mediatico.

«Mario Draghi – è questa una delle “certezze assolute” che Roberto Napoletano dichiara candidamente ai suoi lettori – ha l’ammirazione dei professori e dei premi Nobel, ma è diverso da loro perché a lui quella stessa formazione culturale che molto spesso è analisi empirica serve per fare le cose, non per guardarsi l’ombelico e dirsi “quanto sono bello”».

Forte, non credete? Ma qui il grande giornalista dice ancora di più: «A Mario Draghi tutto questo serve per decidere. A volte sbaglia, solo chi non fa non sbaglia, molto più spesso la indovina, ma il metodo è sempre lo stesso. Quello della competenza tecnica utilizzata per decidere, non fine a sé stessa». Un’elegia vera e propria.

Ma sono tante le domande che il direttore pone a sé stesso nel corso di questa sua nuova avventura letteraria.

Perché il Cavaliere bianco, che ha salvato l’euro e l’Italia dal suo Cigno nero del 2011, viene chiamato esattamente dieci anni dopo dal Capo dello Stato, Sergio Mattarella, a disincagliare il Titanic Italia?

Perché viene indicato come il primo attore politico della nuova Europa e ha la stima dei grandi leader internazionali? Che cosa può significare tutto questo per un paese che da vent’anni ha crescita zero?

« Non so se nella comunità nazionale – chiarisce il Napoletano – c’è fino in fondo la consapevolezza del credito personale a livello internazionale che Draghi ha conquistato in Europa e fuori dall’Europa. Questo credito, che riguarda la persona, può fare molto bene all’Italia anche perché l’Italia, benché non lo diciamo mai o lo diciamo poco, è scesa nel rating mondiale, viene da 20 anni di crescita zero e fa anche un po’ meno paura. Si è quindi più disposti, com’è successo all’ultimo G7, a riconoscere a Draghi qualcosa in più. Questo a noi ritorna come credibilità del Paese e può ritornare se si segue il suo metodo, quello di far diventare l’Italia un paese normale”.

Ci sono altre domande? Avrà mai Mario Draghi la forza persuasiva per cambiare il modello della politica italiana e il dibattito pubblico che lo ha generato? Per animare la ripartenza economica e sociale dopo la pandemia?

Roberto Napoletano, che ha raccolto con Alessandro Merli l’unica intervista rilasciata a un giornale italiano da Mario Draghi in otto anni di presidenza della BCE, ci restituisce la figura di un premier che vuole essere trattato alla pari, che ascolta tutti, ma che sa prendere le decisioni importanti al momento giusto.

«Mario Draghi – è questa la grande vera certezza di Roberto Napoletano – è uno di quei tecnici che appartengono alla Politica con la P maiuscola, nata e cresciuta nella grande scuola dell’interesse generale che è stata da sempre la Banca d’Italia. Fucina di Capi di Stato, presidenti del Consiglio, ministri dell’economia che hanno lasciato il segno nella storia del Paese. Ciampi è riuscito a ricoprire tutti e tre i ruoli e ha saputo parlare al cuore degli italiani. Nel caso di Draghi, poi, la scuola dell’interesse generale è diventata addirittura europea, dove l’autonomia coraggiosa della funzione monetaria, la americanizzazione della Banca centrale europea e le ragioni più nobili della politica si sono saldate in una sola persona».

In questo suo saggio Roberto Napoletano racconta anche, e spesso anticipa, come si muoverà il Cavaliere bianco, chi lo aiuterà, che cosa lo collega a Ciampi e che cosa a De Gasperi, e quanto infine gli gioveranno le sue capacità di ammaliatore.

«Commentando i giudizi di certi osservatori politici su Draghi nella fase in cui si prospettava la sua scelta alla guida del Governo, con un banchiere che lo conosce molto bene – dice il Direttore – mi è rimasta impressa una frase: “Non hanno capito niente, in dieci minuti di colloquio Draghi può sfilarti i calzini senza toglierti le scarpe chiunque sia il suo interlocutore”. Come dire: se vuole è un ammaliatore, può troncare con garbo dopo pochi minuti perché non si sente in sintonia ma può anche farti sentire importantissimo. Di sicuro ascolta sempre, trattenendo la sostanza con velocità, e conosce come pochi le regole della comunicazione».

Nessuno lo avrebbe mai immaginato, ma dal racconto che Roberto Napoletano ne fa in questo libro, viene fuori un Draghi inedito, pieno di umanità, di spirito di servizio, di grande disponibilità umana, e non solo di competenze di altissimo profilo economico e istituzionale, quasi un Draghi “ragazzo”, autoironico,sentimentale, e che sa anche diventare l’amico della porta accanto di ognuno di noi, o meglio ancora l’amico più severo e più caro della nostra vita.

– Direttore, c’è dunque da fidarsi fino in fondo di Mario Draghi?

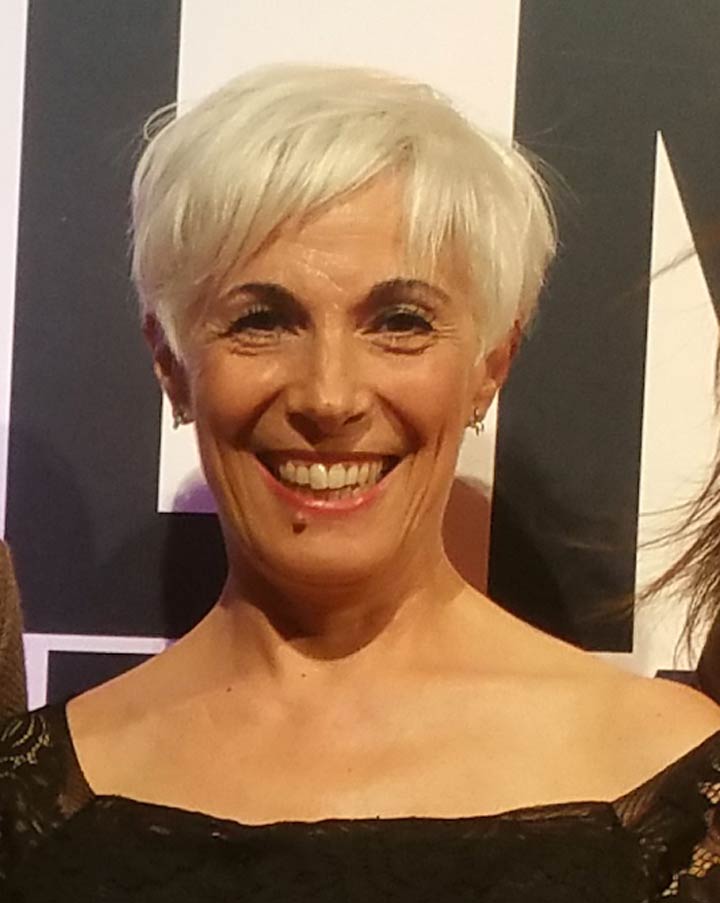

«Ho chiesto a Claudia Ferrari, che ne è stata l’assistente in otto anni di presidenza della BCE, un aggettivo per definirlo, ha risposto all’istante: “Integerrimo”. Che è un modo per dire che sceglie sempre per il meglio, non tra gli amici degli amici. Che ha rispetto delle regole e non lascia le cose non dico a metà, ma neppure a tre quarti o a quattro quinti. “Onorato, non disponibile”, così Draghi ha detto no alla guida del Fondo monetario e alla presidenza della Commissione europea. Ha voluto portare a termine il suo mandato alla BCE con la stessa attenzione con cui lo ha iniziato. Posso aggiungere io che, avendolo sentito nei passaggi chiave delle Grandi Crisi, mi è rimasta dentro una essenzialità espressiva che è esaustiva. Perché arriva subito al cuore del problema. Diciamo che toglie naturalmente la fuffa ed evidenzia naturalmente la sostanza».

– Riuscirà alla fine, Mario Draghi, a fare dell’Italia un paese normale, che tornerà ad avere il peso di fondatore in Europa e contribuirà a scrivere le regole del nuovo multilateralismo post-pandemia?

Su questo, Roberto Napoletano confessa ai lettori il suo vero grande dubbio, ma lo scrive con la sua estrema chiarezza ed efficacia.

«Il pericolo più grande che corre oggi Draghi è che lo si carichi così tanto di aspettative da ritenere che possa risolvere tutti i problemi in un battibaleno. In realtà lui, anche questa volta, sta guardando al sodo. Sa che deve fare bene due cose, Piano vaccini e Recovery Plan, e lì è tutta la sua concentrazione. Nel primo caso ha messo sotto pressione tutti in casa e in Europa. Al posto delle Primule c’è l’esercito, le Regioni hanno capito che la musica è cambiata, le regole ora ci sono e la rottura non ci sarà perché si bada alla sostanza e bisogna correre. In Europa ha fatto emergere il doppio gioco delle case farmaceutiche e gli errori della commissione, sono venuti fuori i ritardi tedeschi e francesi che sono, come quelli italiani, sulla logistica e sulle quantità dei vaccini, si è vista una leadership concreta che incide sulle cose. Questo è Mario Draghi».

Ma ancora più affascinante è l’idea che il giornalista di lungo corso ha del rapporto tra Mario Draghi e l’Europa.

«Sono passati più di dieci anni da quando un Ciampi rabbuiato continuava a ripetermi che serviva un nuova Bretton Woods. All’epoca ci fu Keynes e dalla forza del suo pensiero non nacque solo la nuova impalcatura globale, il Fondo Monetario e la Banca Mondiale, ma ne scaturì anche il piano Marshall. Oggi alla guida del G20 c’è Mario Draghi che siamo certi saprà imprimere a quei lavori la visione e la forza che ha avuto nella guida della Banca centrale europea. Ci piace molto pensare che come è accaduto a Francoforte con la politica monetaria espansiva e molto altro sia ancora Draghi a realizzare il sogno di Ciampi».

– Direttore, ogni giorno sul suo giornale lei immagina una crescita possibile del Mezzogiorno. Ma ci crede davvero?

«Certo che ci credo. Ma è per questo che penso che non si può andare avanti con un sistema nazionale che fa figli e figliastri nei diritti di cittadinanza e un sistema regionale svuotato di risorse e parassitario nell’utilizzo di quel poco che ha per la spesa sociale e per gli investimenti pubblici. Non si può andare avanti con lo scempio del mancato utilizzo dei fondi comunitari per decine e decine di miliardi senza che nessuno dei Capi delle Regioni inadempienti, paghi dazio e venga esposto al pubblico ludibrio».

–C’è una alternativa, direttore?Pensiamo per un momento ad una regione come la Calabria…

«Io credo che lo Stato debba tornare e dimostrare che la musica è cambiata, non che continua invece a fare interventi di facciata e cumuli danni moltiplicando inefficienze e spirito di rassegnazione al non fare o a molto peggio. Penso alla Calabria e mi viene in mente la sanità. In Calabria per mille ragioni non si può perdere più neppure un giorno, si devono sentire la testa e il cuore dello Stato. Sottovalutare questo problema e sottrarsi alle proprie responsabilità significa stroncare sul nascere il sentimento diffuso di riscatto di cui la Calabria, e con essa il Paese, ha oggi vitale bisogno. La scintilla della rinascita o scatta qui o molto difficilmente attecchirà altrove. Perché potranno piovere dal cielo europeo tutti i soldi che desideriamo, ma a che serve tutto ciò se non siamo capaci di spenderli bene e presto? A nulla, sì, proprio a nulla».

– Leggo che ha condiviso molto la recente presa di posizione del sindaco di Catanzaro Sergio Abramo.

«Il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo, ha avviato le procedure per sollevare davanti alla Corte Costituzionale la questione dell’uguaglianza negata dei diritti di cittadinanza. È il primo degli amministratori del Mezzogiorno che fa quello che il mio giornale chiede da più di due anni ai Presidenti delle Regioni meridionali che, a differenza del sindaco, potrebbero fare direttamente ricorso alla Consulta. Vogliamo rendergliene onore aprendo il Quotidiano del Sud-l’AltraVoce dell’Italia con la sua iniziativa, sperando che rossore e vergogna per l’ignavia complice si dipinga sui volti dei Capi delle Regioni del Sud, sceriffi o meno che siano, che dovranno rendere conto alla loro coscienza prima ancora che ai loro elettori del perché di questa prolungata latitanza dalle loro responsabilità.

– Sbaglio o ce l’ha con il Governatore della Campania De Luca?

«L’osservazione è semplice. Che cosa impedisce alla manina dello sceriffo De Luca, Capo della Regione Campania, di prendere una biro e di firmare il ricorso alla Corte Costituzionale, in presenza per di più di un governo Draghi che per la prima volta da venti anni in qua ha dato alle Regioni del Sud il 50% delle risorse per il trasporto pubblico locale? Perché lui come Musumeci, Capo della Regione Sicilia, solo per fare qualche esempio, si sottraggono alle loro responsabilità e non chiedono alla massima magistratura del Paese di ristabilire in modo strutturale, e per sempre, il rispetto dell’uguaglianza dei diritti di cittadinanza tra abitanti del Sud e del Nord prevista dalla Costituzione? Perché si nascondono? Perché dimostrano nei fatti di prendere ordini supinamente da chi comanda fuori dalla Costituzione, e ipoteca in modo miope il futuro del Paese?»

– Non le pare ingeneroso direttore nei loro confronti?

«Lei lo pensa davvero? Vogliamo continuare a prendere in giro le donne e gli uomini del Sud, come fa il meridionalismo della cattedra, incitando a chiedere di saldare questo conto dove non può essere saldato e, cioè, all’interno del Recovery Plan italiano? Che si propone, invece, di attuare la più colossale operazione meridionalista ma ovviamente nel campo degli investimenti infrastrutturali e immateriali che devono dare al Sud il contesto ambientale produttivo fino ad oggi negato? Che non può essere confuso con il riequilibrio dei trasferimenti della spesa sociale che deve, invece, avvenire all’interno del bilancio pubblico nel rispetto dei principi costituzionali e delle ragioni minime di solidarietà che tengono insieme un Paese? Diciamo le cose come stanno. Abbiamo documentato voce per voce l’abnorme disparità nella spesa pubblica pro capite nei servizi sociali, nella scuola, nella sanità e nei trasporti tra un cittadino della Calabria e un cittadino dell’Emilia-Romagna. Sono numeri che fanno accapponare la pelle e che non abbiamo neppure voglia di ripetere. Abbiamo documentato voce per voce ogni dato sulla base dei rendiconti della Corte dei Conti, dell’Istat e della Ragioneria generale dello Stato.Le sembra poco?»

– Come se ne esce, direttore?

«Vede, l’Italia si farà se avrà il suo Mezzogiorno industrializzato, ammoniva Morandi, partigiano, uomo del Nord e grande meridionalista, negli anni della prima Ricostruzione dopo la lunga stagione delle dittature e la seconda guerra mondiale.La pensavano così anche Vanoni da Morbegno, provincia di Sondrio, il siculo-valtellinese Saraceno, l’irpino Pescatore, il foggiano Menichella, per la precisione di Biccari, grandi uomini del Nord e del Sud che appartengono al meridionalismo del pensiero e del fare del Dopoguerra nelle stagioni chiave del centrismo degasperiano e del primo centrosinistra a guida fanfaniana. Siamo alla nuova Ricostruzione, è passato ben oltre mezzo secolo, e siamo ancora lì».

– Amara come considerazione, non crede?

«Diciamolo con chiarezza. Stiamo facendo i conti con la lunga stagione delle illusioni sovraniste e del populismo della menzogna che hanno prodotto il mondo della irrealtà e preparato un brusco risveglio. Il nuovo ’29 mondiale da pandemia globale, che segna i nostri giorni e ha prodotto danni superiori a quelli cumulati dalle due Grandi Crisi internazionali, mette a nudo fragilità, ipocrisie e gattopardismi vari.Ci ricorda, moltiplicando al cubo danni economici e diseguaglianze, il cumulo trentennale di errori italiani che hanno nel federalismo regionale della irresponsabilità di sicuro la prima delle ragioni del declino strutturale del Paese e dell’abnorme crescita delle sue distorsioni territoriali tra Nord e Sud».

– Servirà una vera e propria rivoluzione allora?

«Mi piace ricordare a me stesso che la coerenza meridionalista degasperiana si nutriva di fatti piccoli e grandi, e della fiducia contagiosa che ne discendeva».

– Me lo spiega meglio?

«Perché le cose avvengano, bisogna incidere giorno dopo giorno. Bisogna mediare, ma decidere. Bisogna decidere, non rinviare. Evitare che nella calura estiva di agosto tutte le trombette della propaganda dei partiti si mettano a strimpellare i loro motivetti sulla riforma delle riforme che è quella della giustizia e impedire alla Commissione europea di dovere constatare che l’Italia resta il grande malato d’Europa per la sua cronica incapacità di decidere, sono due fatti che dimostrano che i governi non vanno misurati per la durata ma per la qualità delle decisioni che prendono e la durata dei loro effetti».

– Come legge in questo quadro di insieme la riforma Cartabia?

«La riforma della giustizia Cartabia del governo di unità nazionale guidato da Mario Draghi è chiaramente il frutto di un compromesso, ma dimostra alla comunità italiana e alla comunità degli investitori globali che il Paese ha deciso di cambiare e vuole rispettare il cronoprogramma di riforme del Piano nazionale di ripresa e di resilienza. Che vuol dire non occuparsi di soldi ma di tutto ciò che è indispensabile per spendere, e bene, i soldi europei disponibili e per attrarne infinitamente di più dalla comunità degli investitori globali».

– Non è molto poco tutto questo?

«Assolutamente no. La riforma Cartabia appena approvata dimostra che il governo Draghi vuole cambiare la pubblica amministrazione e il modo di fare giustizia in Italia. Perché se ciò non avviene, il Paese non riavrà mai la sua macchina degli investimenti pubblici che funziona e non potrà mai neppure pensare di realizzare la riunificazione delle due Italie. Ecco perché, avendo dato un regime speciale ai processi di mafia che ha una sua logica, il compromesso sulla giustizia raggiunto da questo esecutivo di unità nazionale è importante anche se risente della lentezza culturale del Paese. Che è la sintesi del lungo sonno della ragione nel ventennio miope della dissoluzione federalista che impedisce di capire che la civiltà giuridica mondiale pone al primo posto la brevità dei suoi processi».

– Sostanzialmente è un giudizio positivo?

«Il fatto fondamentale è che il governo Draghi rispetta la regola aurea della coerenza meridionalista, che è il riformismo concludente, ignorata purtroppo da tutti gli osservatori del Mezzogiorno presi da calcoli quasi sempre sbagliati su percentuali e altri catastrofismi che ingigantiscono il dito e impediscono di vedere la luna».

– Cosa intende dire, direttore?

«Il caso vuole che il consueto rapporto annuale della Svimez sia stato reso noto in queste settimane, e documenti con la tradizionale dovizia tutti i numeri del ritardo del Mezzogiorno, diventato a sua volta così contagioso da avere attecchito praticamente in quasi tutte le regioni del Centro Italia e, a sorpresa, in più di una delle regioni del Nord, a partire dal Piemonte. Questo conferma un’analisi condivisibile che non possono da sole Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia rappresentare la carta di identità di un’Italia che riparte. In questo hanno ragione, perché così non può essere. Dove, però, qui come altrove, si ingigantisce il dito e si annulla la luna, è che ci si rifiuta in modo aprioristico di cogliere il valore che non può uscire dai modelli econometrici di un Paese che ha deciso di cambiare ponendo al centro del suo grande progetto di sviluppo l’obiettivo strategico della riduzione delle disparità territoriali e che, forte di questi risultati in casa, ha in Draghi l’uomo giusto perché l’Europa della coesione sociale e, nel lungo termine, della condivisione dei debiti finalmente prevalga».

– E lei crede che alla fine prevarrà questo progettodi coesione sociale?

«Non cogliere questo momento della storia è la più grave delle cecità perché impedisce alla comunità meridionale di cogliere il frutto più bello della rinnovata coerenza meridionalista degasperiana. Quello di mettersi a fare e di farlo bene in modo contagioso, come avvenne nel Dopoguerra negli anni della prima ricostruzione. Perché oggi ci sono i soldi che prima non c’erano in questa misura, e si opera per dotare il Paese della macchina pubblica della amministrazione e della giustizia rinnovate al meglio possibile nella situazione data».

– Quali sono gli strumenti necessari per la rinascita del Sud e in cui lei mi pare creda così profondamente?

«Servono prima di tutto la voglia di mettersi in discussione e l’orgoglio contagioso di un Sud che vuole dimostrare a se stesso e agli altri che ha il talento e la determinazione di organizzarsi e di guidare il processo della Nuova Ricostruzione. Noi sappiamo che li possiede, e continuiamo a crederci, e a chiederlo. Perché sappiamo che il momento della storia esige questo. Esige di guardare la luna, non il dito».

– I Fondi in arrivo dall’Europa, direttore, basteranno alla crescita del Sud?

«Io credo che il Pnrr sia un’occasione meravigliosa per provare a ricostituire, per la prima volta dopo tanto tempo, un’alleanza virtuosa tra centro e periferie. Non più pensare a incentivare l’interesse della tua repubblichetta, ma vivere piuttosto l’interesse della tua repubblichetta come un pezzo della ricostruzione del Paese e di qualcosa che resta nella storia. Da questa operazione di Nuova Ricostruzione tutta l’Italia può, anzi deve, uscire, più importante e tutto ciò deve avvenire grazie a tutti noi, grazie al pezzo che ognuno di noi ha fatto, grazie a cose che accadono».

– Non sarà facile?

«Stiamo parlando di una rivoluzione copernicana. Bisogna tornare a capire che la ministra Cartabia è un’espressione della nazione, poi è milanese, come Daniele Franco è il ministro dell’Economia e poi è di Belluno. Bisogna tornare ai tempi in cui De Gasperi era il contributo che Trento dava all’Italia.Se ritroviamo questo spirito, forse, anche il talk a reti unificate della propaganda sul nulla recupererà un’agenda più dignitosa e gestiremo meglio le sindromi reali e presunte della nuova variante Delta».

– Lei crede molto nella “collaborazione”?

«Perché la straordinaria occasione di rifare il Paese fornita dal Piano nazionale di Ripresa e di Resilienza passa proprio di qui. Passa da questa collaborazione che oggi non c’è e che il governo Draghi sta con lucidità operando perché ritorni».

– Come sarà possibile farlo?

«Attraverso le riforme di sistema già approvate, ma da attuare, e ancora di più consolidando la rete di monitoraggio dei singoli provvedimenti e della loro esecutività centrale e regionale. Il punto, però, è che qualcosa di importante deve ancora scattare nello spirito di nazione da parte di tutti. Per rompere il circolo vizioso delle oligarchie serve, forse, ricostituire un mercato nazionale delle burocrazie».

– In che senso direttore?

«Il problema, almeno quello più grave, è nato anche chiudendo il mercato delle competenze, chiudendo i territori nelle mani dei loro mandarini e dei loro burocrati di fiducia, facendo sì che a nessuno di questi passi neppure per la testa di imparare qualcosa in più o di aspirare a una crescita a livello nazionale.Si è perso negli anni il senso della confraternita di un Paese e di uno spirito di coalizione dove tutti si sentano ruote di un unico meccanismo nazionale. Anche di più, direi».

– In questi mesi sul Quotidiano del Sud lei ha dedicato molte analisi sulle crepe della sanità in Calabria, ma le colpe maggiori di chi sono?

«Sono molteplici. È passato per esempio quasi sotto silenzio, ma una sentenza della Corte Costituzionale ha parzialmente bocciato il decreto “salva-sanità” della Calabria del governo giallo rosso. Dice che lo Stato non sta facendo lo Stato. Ha nominato l’ennesimo commissario ad acta ma non ha consentito al commissario di dotarsi di quelle professionalità indispensabili per cambiare il modo di lavorare della sanità regionale e sottrarlo allo stesso tempo dal giogo di quelle influenze ambientali che sono una parte rilevante dell’origine dei suoi guai».

– È per questo che dalle colonne sel suo giornale lei ha chiesto con forza le dimissioni del ministro della sanità?

«Ho semplicemente osservato che gli alibi sono finiti, che il colpevole dell’aggravarsi delle condizioni della sanità in Calabria è il ministro Speranza, non altri. Tocca a lui, non ad altri, vigilare sull’operato tecnico non contabile del commissario. So bene che il commissario lo nomina il Ministero dell’economia, ma di concerto con il Ministero della salute che è l’interlocutore primario sui temi essenziali del suo mandato. Tocca a lui, non ad altri, la rappresentanza di quello Stato che deve stabilire nuovi criteri e sancire parità di diritti, stimolare l’assunzione di professionalità nuove e delineare la nuova organizzazione. Ma lui non lo fa, pensa a altro, continua a lavarsi le mani come un Ponzio Pilato qualsiasi. Basta!Non crede? Al Ministro Speranza, tacere non è più consentito.Metterebbe a rischio la reputazione del governo Draghi come soggetto attivo di cambiamento nella gestione della macchina pubblica e alimenterebbe per di più quello spirito di rassegnazione sempre al peggio che è il punto iniziale e finale della grande questione calabrese dietro la quale si staglia nitida la grande questione irrisolta delle due Italie».

– Direttore, come immagina il futuro dei nostri ragazzi al Sud?

Bello, come lo è stato il nostro.Nel mio libro quando parlo del Cavaliere Bianco non racconto solo Mario Draghi, ma intimamente immagino sogno e ipotizzo per questo nostro Paese un riscatto possibile e realizzabile.Se non fosse così allora avremo fallito il nostro compito.Non crede?

– Auguri, Direttore.

«Auguri a tutti voi. Auguri soprattutto al Sud del Paese». ′