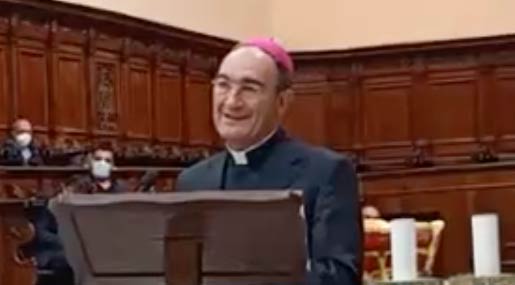

Come credenti siamo chiamati a “metabolizzare” l’annuncio della Resurrezione di Gesù come principio di azione nella nostra vita e nella storia. Noi credenti agiamo nella storia con la forza della speranza. La speranza non è una strategia, ma è un principio vitale che entra nel nostro sistema, nella vita di noi credenti, nei gangli vitali della comunità cristiana e civile. Il principio della speranza ci rende proattivi, operativi. La speranza è lavoro, impegno, organizzazione, è ciò che spinge fin dall’inizio la nostra vita di credenti”. É uno dei passaggi dell’omelia pronunciata dal vescovo di Lamezia Terme monsignor Serafino Parisi che, in Cattedrale, ha presieduto la Santa Messa del giorno di Pasqua.

“Nel brano del Vangelo di Giovanni che racconta la Resurrezione di Gesù – ha sottolineato il presule – ciò che mi colpisce particolarmente è la corsa dei protagonisti: di Maria, di Pietro, di Giovanni. Sono tutti agitati, tutti corrono. Ma dove vanno? É la corsa dei “disperati”, di coloro che ancora non avevano capito che il Signore doveva risorgere dai morti. Come anche i discepoli di Emmaus che, allo “sconosciuto” che si affianca a loro nel cammino, dicono “speravamo che Egli avrebbe liberato Israele”. Ma il verbo sperare non si può coniugare al passato. Nel momento in cui questo verbo si coniuga al passato, esprime disperazione. Quante volte, anche noi credenti, rischiamo di guardare la storia con gli occhi rivolti al passato, lasciandoci quindi prendere dall’angoscia, chiudendoci nel circolo asfittico della disperazione che non riesce a vivere il presente guardando verso il futuro. Il verbo sperare, coniugato al passato, impedisce a noi credenti di agire concretamente dentro la storia. Guardare al passato ha un senso importante – perché viviamo dentro una tradizione – ma non dev’essere uno sguardo al passato nel segno dell’angoscia e della disperazione, ma per poter dire: tutta questa storia serviva per orientare noi a costruire il futuro lavorando nel presente”.

Il vescovo di Lamezia ha richiamato, come aveva fatto in occasione del Venerdì Santo, le tante “tombe della nostra umanità. Quelle che scavano gli altri, quelle che contribuiamo a scavare noi. Interroghiamoci: come possiamo non dare a queste tombe la soddisfazione di fagocitare le nostre vite, le nostre relazioni, il nostro futuro? Con il nostro impegno, siamo chiamati a testimoniare ogni giorno che la morte è vinta, che il Crocifisso Risorto è la nostra speranza”.

Parisi ha parlato della “grande tomba”, rappresentata “dalle guerre piccole e grandi, le guerre vicine e lontane, anche le nostre guerre personali. La follia della guerra produce soltanto vittime da tutte le parti, senza distinzioni. Anche di fronte alla tragedia della guerra, la Resurrezione ci dice che c’è ancora possibilità di vita ma solo se tu, uomo, riesci a vivere “all’altezza dell’uomo”, se riesci a vivere la tua umanità redenta dal Risorto”. E ancora Parisi ha parlato della “tomba purtroppo non solo metaforica del Mediterraneo, “liquido amniotico” della nostra civiltà. Siamo chiamati ad aprire il nostro cuore a coloro che, per ragioni diverse, fuggono dalla morte in cerca di speranza. Che cos’è la speranza se non c’è un uomo disposto a rendersi responsabile della vita dell’altro? Dobbiamo dirci anche questo, noi credenti, se vogliamo celebrare la Pasqua”. E ancora “le tombe costruite con le picconate delle mancate opportunità di lavoro e di sviluppo. Non ci hanno solo tarpato le ali, ma ci hanno spezzato la voglia di costruire, di lavorare, la voglia di non scappare da questa nostra terra di Calabria. É morto il desiderio di essere protagonisti del nostro futuro.

Anche di fronte alla tomba delle mancate opportunità, la Resurrezione di Cristo ci dice che è possibile far nascere la vita dalla morte e attraverso la morte. Dipende da noi, se restiamo fermi a guardare al passato oppure se vogliamo correre verso futuro. Questa nostra terra di Calabria deve poter rinascere”. E ancora, richiamando il recente documento dei vescovi calabresi, sul tema dell’autonomia differenziata il richiamo di Parisi a “far prevalere la giustizia e la sussidiarietà di fronte a un progetto di parcellizzazione delle aree depresse, di emarginazione sistematica: i ricchi con i ricchi, i poveri con i poveri. La Resurrezione ci dice che dobbiamo essere responsabili e solidali verso gli altri. Le nostre esistenze non possono essere calcolate e misurate su basi di ragioneria che mirano a tagliare. C’è il rischio di fagocitare le aree deboli del nostro Paese. Non dev’essere una preoccupazione per noi cristiani? Questa è la Pasqua. Da dire con parole concrete, con la concretezza della storia. I due discepoli che correvano non andavano verso la tomba vuota, ma correvano per andare al di là della loro disperazione, della loro angoscia, del loro “non senso” provocato dall’annuncio della morte di Gesù. Vanno oltre, perché nella Resurrezione di Gesù tutto è possibile”.

“L’augurio – ha concluso il vescovo Parisi – è di fare entrare nella nostra vita il principio della Resurrezione di Gesù, l’azione forte della speranza. Cominciamo concretamente, con il nostro impegno, ad organizzare la speranza perché possiamo riacquistare il desiderio di essere protagonisti della storia che verrà e che dipende da noi”. (rcz)