di SANTO STRATI – Utilizzare la parola “visionario” è persino riduttivo: Giuseppe (per tutti Pippo) Marra è molto oltre che un visionario. “Re” dell’informazione con un gruppo multimediale internazionale che porta il suo nome (GMC) non è più, da molti anni, solo il brillante giornalista e direttore che ha portato l’Agenzia Adnkronos a traguardi stellari, bensì un eccellente e apprezzatissimo manager della comunicazione globale.Con il vantaggio di conoscere, davvero come pochi, il mondo dell’informazione.

Come Presidente dell’Adnkronos, Pippo Marra ha avuto intuizione e visione nell’immaginare la realizzazione di un gruppo di comunicazione in grado non solo di fornire – cosa che fanno tutte le agenzie di stampa – materiali informativi a giornali, televisioni e media online, bensì di “produrre” contenuti (oltre che notizie, foto e video), sì da poter proporre un’offerta mondiale unica e straordinariamente completa.

È una complessa organizzazione che ha richiesto un impegno di non poco conto, ma, dietro, c’è la capacità di Pippo Marra di aver saputo interpretare e anticipare gli scenari della comunicazione, già in tempi in cui la Rete non era ancora così sviluppata. L’esperienza, l’intuito, la competenza hanno fatto il resto. In un mondo sempre più globalizzato, sempre più assediato da montagne di fake-news, riuscire a farsi notare, apprezzare, scegliere, non è sicuramente una strada percorribile da tutti.

Lo scorso anno l’Adnkronos (adn sta per “agenzia di notizie” mentre kronos era l’agenzia giornalistica di Pietro Nenni) ha festeggiato i suoi primi 60 anni. Un evento che è stato celebrato dal Presidente Sergio Mattarella e dalla Premier Giorgia Meloni e che è servito proprio a ribadire la qualità del servizio offerto (oggi anche alle aziende) là dove la comunicazione stenta ad arrivare al pubblico o viene veicolata in modo poco professionale. Comunicare significare mediare tra la fonte e l’origine della notizia e il destinatario finale: una regola che si applica ovviamente, in primo luogo, al giornalismo, ma si attaglia perfettamente al progetto ideato e ottimamente realizzato da Pippo Marra.

In occasione del 60° anniversario, Marra ha scritto sul bel libro celebrativo una frase importante: «In tutti questi anni, Adnkronos si è globalizzata. Ha raccontato il nostro Paese e ha attraversato le sue frontiere. Passo dopo passo, abbiamo sviluppato la nostra attività instaurando rapporti di collaborazione con i principali operatori dell’informazione e della conoscenza in giro per il mondo. Ben sapendo che, di questi tempi, il mondo fa parte della quotidianità di ogni Paese e che a cavallo di quei confini occorre imparare a muoversi con professionalità, competenza, curiosità, passione civile».

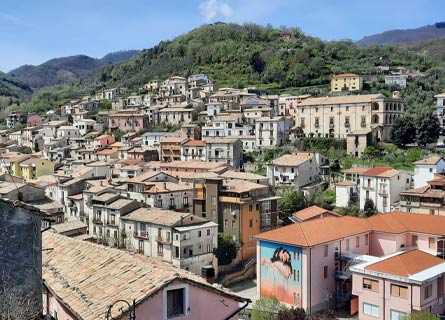

Senza trascurare – aggiungiamo noi – il grande orgoglio delle proprie origini. Pippo Marra è calabrese (è nato a Castel Silano, nel Crotonese), dalla testa ai piedi. Un illustre figlio della sua amatissima terra. Un protagonista che non mai smesso di sottolineare la sua appartenenza e il suo amore per la terra che gli ha dato i natali.

Un altro dei figli di Calabria, andato via a conquistare (e c’è riuscito) il mondo, a raggiungere il successo, grazie anche a quel particolare dna che caratterizza tutti noi calabresi. Quella proprietà biologica innata che racchiude la voglia di arrivare, di vincere e farsi valere, contro qualsiasi stupida forma di ghettizzazione (un tempo da subire, senza scampo) e di razzismo. Negli anni Cinquanta a Torino apparivano sull’uscio della case “Non si affitta a meridionali” ed era avventuroso esibire la propria provenienza. Eppure, in tanti hanno saputo contrastare con la propria capacità e la voglia di successo le isterie antimeridionaliste, raggiungendo traguardi impensabili: medici, scienziati, ricercatori, uomini delle Istituzioni, artisti, poeti, letterati, etc.

Pippo Marra appartiene a quella schiera di calabresi, orgogliosi e cocciuti, forti di un senso di appartenenza unico (e da tutti invidiato) che ha reso forse più difficile il percorso, ma alla fine ha rivelato la qualità di tanti personaggi , che oggi possono e devono rappresentare un modello ideale per le nuove generazioni.

Cavaliere del Lavoro, padre entusiasta di due gemelli oggi sedicenni, una vita movimentatissima, ma riservata e sempre un passo indietro, secondo la vecchia scuola. Il racconto del suo successo è avvincente.

– L’Adnkronos è un gruppo consolidato e autorevole, conosciuto in tutto il mondo. Quanto deve questo successo alla sua calabresità?

«Non ho bisogno di ricordare il legame che ho con la mia terra e le mie radici. Per me è motivo di conforto e anche un po’ di vanto. La calabresità, se così vogliamo chiamarla, fa parte della mia vita e della mia personalità. D’altra parte, come si dice oggi, il mondo è “glocal”, un impasto di ragioni ataviche e di apertura verso altri territori e altre culture. L’importante è non dimenticare mai le proprie origini. Tanto più quando quelle stesse origini appartengono a un’infinità di persone che si sono distinte e realizzate trovandosi a dover uscire dai propri confini di casa.

È stato il mio caso, e quello di moltissimi altri. Molti dei quali hanno dato lustro alla loro terra anche da lontano, migrando e piantando radici in mondi lontani».

– Come spiega questo forte di appartenenza che caratterizza tanti uomini e donne che hanno raggiunto posizioni apicali, in ogni parte del mondo, che si scopre hanno in comune l’origine calabrese?

«La Calabria è una terra di grande autenticità. Una terra a volte ferina ma sempre generosa. Che ti lascia dentro un’impronta che non viene mai sbiadita per quanto ti capiti di approdare altrove. L’emigrazione in un certo senso (qualche volta un senso amaro) fa parte del nostro destino. Ma per quanto si giri il mondo ci resta sempre dentro l’anima una traccia profonda del nostro passato, delle nostre famiglie, dei nostri ricordi. Vale per molti luoghi, è ovvio. Non voglio essere troppo campanilista. Ma quella traccia la si ritrova particolarmente in una gran quantità di calabresi che hanno fatto i mestieri più diversi. Spesso con risultati che meritano almeno un pizzico di orgoglio di campanile».

– Lei è nato nel Crotonese, a Castelsilano, un paesino con meno di 1000 anime. Conoscendo la sua riservatezza, è troppo chiederle di ricordare luoghi e persone della sua vita?

«Non amo mai parlare troppo di me. Un certo grado di riservatezza fa parte anch’esso di quelle radici di cui parlavo prima. Sono i fatti che parlano di noi più di quanto non facciano il nostro orgoglio e il nostro compiacimento.

Ho molti amici, moltissime persone a cui sento di dovere tantissimo. Li ricordo quotidianamente, senza mai esibire troppo i miei sentimenti. Mi viene da dire che anche questo fa parte di un certo spirito calabrese. Quanto alla mia famiglia, mia moglie, i miei figli, ho la fortuna di godere del loro amore infinito e di poterlo infinitamente ricambiare. Non c’è bisogno, credo, di aggiungere altro».

– Roma ha rappresentato la grande svolta. La sua Agenzia stava vicino ai Palazzi del potere e ne riferiva puntualmente e in modo imparziale segreti, vizi e virtù. Come ha conquistato il suo spazio tra i giornali, facendosi largo tra le due Agenzie di stampa più importanti?

«Non mi sento così vicino alla Roma dei palazzi. Li conosco, li esploro, qualche volta ovviamente li frequento. Ma la forza e il valore di una grande fonte di comunicazione, quale è l’Adnkronos, sta soprattutto nella sua capacità di scrutare un mondo più vasto di quello che domina le prime pagine. Stiamo raccontando il potere, cercando di decifrare la sua evoluzione. E uno dei nostri privilegi è la costante interlocuzione con quelle forze e quegli ambienti che possono fare la differenza in ragione del peso che hanno nei destini del mondo e del nostro Paese».

– Il medagliere di ogni giornalista, qualche volta, è fatto di scoop. Ne possiamo ricordare qualcuno che l’ha vista protagonista?

Da questo punto di vista, se posso citare un episodio, uno solo, è l’intervista che a suo tempo ci concesse il Santo Padre, parlando per la prima volta con un’agenzia di stampa. Molte delle cose che Papa Francesco ha rivelato nel suo libro, appena dato alle stampe, si possono rintracciare in quella conversazione lontana, che a suo tempo destò grande curiosità. Ma il mondo è fatto anche da tante altre voci e il nostro compito è appunto quello di rivelarne tutta la complessità».

– Dall’Agenzia di Notizie (Adn) al Gruppo Marra Comunicazione. Ci racconti questo percorso e quanti e quali personaggi l’hanno aiutata o creato difficoltà? È nota la sua profonda amicizia col Presidente Cossiga. Che ricordo conserva?

«Lei mi ricorda che c’è un lungo percorso alle mie spalle ed è ovvio che di quel percorso facciano parte tante amicizie e tanti legami. Con il presidente Cossiga ho avuto una lunga consuetudine, fin da prima che diventasse Capo dello Stato, e lungamente anche dopo, negli anni che per lui furono più amari.

Ricordo con emozione tante conversazioni che spaziavano dai destini politici agli aspetti più umani, quasi intimi. Cossiga era un uomo di profonda cultura, di grande passione pubblica ma anche di umanità curiosa, affettuosa, mai banale. Ho sempre tenuto per me quelle conversazioni ed esse continueranno a restare dentro di me, come a sottolineare un patto di mutua, amichevole riservatezza che ci ha sempre legato.

Da lui ho impaurato molto e considero uno dei grandi privilegi della vita essere stati così vicini nelle contingenze e nelle vicissitudini più diverse – e più appassionanti – che abbiamo attraversato.

– Il Palazzo dell’Informazione a piazza Mastai, a Roma, è il suo gioiello. Com’è nata l’idea e come l’ha poi realizzata?

«Si cresce, ci si espande e tutto questo a volte diventa più visibile, quasi simbolico. Il Palazzo dell’informazione è un luogo di incontro tra persone che hanno le conoscenze e le esperienze più varie. Da parte mia, ovviamente, c’è un certo orgoglio nel vedere anche fisicamente, logisticamente, la crescita del nostro gruppo. Ma ricordo sempre che tutto questo non lo facciamo mai da soli. Ci confrontiamo con persone e mondi che sono spesso al di fuori della nostra routine lavorativa. Aver pensato a un ambiente nel quale le persone potessero trovarsi a proprio agio, scambiarsi opinioni e risultati, confrontarsi con le più diverse sensibilità resta un punto fermo della nostra politica. Il Palazzo lo evidenzia, ma non lo imprigiona. Non è un castello crociato di quelli che si edificavano nel lontano Medio Evo. Piuttosto è una frontiera che si attraversa quotidianamente e liberamente. In questo è davvero un luogo simbolico. Evoca un’accoglienza, mai una chiusura. Lo vedo e lo vivo come un pezzo della nostra identità sempre in cammino».

– Roma è la città più grande della Calabria: ci vivono circa 600 mila calabresi. E tra questi: illustri chirurghi, scienziati, grand commis di Stato, uomini delle Istituzioni, personaggi dell’economia, della finanza, dell’Università, della politica. Chi frequenta e chi sono i suoi amici più cari?

«Di amici ne ho e ne ho avuti tanti. Ma tutti questi nostri legami per me non sono mai per me la ragione di un’esibizione, tanto meno di un’ostentazione. Il mio carattere e la natura del mio lavoro mi spingono a dialogare a tutto campo, ad avere curiosità per le persone più diverse, a stringere amicizie anche con chi svolge attività e coltiva pensieri diversi dai miei. L’ho già detto e mi ripeto. Non amo mettere in vetrina i miei legami, non lo considero appropriato. Quello che conta, per me, è lavorare in squadra, valorizzare le persone con cui condivido la fatica, aprirmi ad ambienti nuovi.

Non si costruisce nulla nell’isolamento e nella solitudine. E il mestiere di comunicare si fonda appunto principalmente sull’apertura verso il prossimo. Di qui non discendono vincoli di complicità, obblighi troppo stretti. Semmai il gusto di scoprire aspetti inediti. Diciamo che in questo caso le amicizie sono una metafora della esperienza lavorativa. E il fatto di aver incontrato tanti amici avendoli conosciuti prima per ragioni professionali è una delle caratteristiche più interessanti di questo lavoro. Laddove il pubblico e il privato finiscono per interfacciassi e per crescere insieme. Non sempre all’unisono, ma quasi.

Anche in questo caso la “calabresità” è parte di questo sodalizio che lega tra loro persone diverse ma con radici comuni».

– Per concludere: un sogno nel cassetto? Quanti ne ha realizzati e cosa ha ancora in mente di fare?

«Di sogni ne ho coltivati tanti e ho avuto la fortuna di realizzarne più d’uno. Ma il vero sogno è quello di non fermarsi, di non dormire sugli allori, di non tirare mai i remi in barca. I miei collaboratori lo sanno. Sono una persona appagata ma anche inquieta, ansiosa. Non sono abituato ad accontentarmi. Penso che dentro ognuno di noi ci sia una molla che spinge sempre ad andare oltre, a cercare nuovi territori, a migliorare se stessi. Per quanto è possibile, s’intende.

È il mito di Ulisse, che non per caso approda anche in Calabria. Alla mia età potrei guardare indietro con una certa soddisfazione e decidere che ci si può accontentare. Ma poi invece ci si rende conto che dentro di noi c’è una molla che spinge ad andare sempre oltre. Un po’ per ambizione, forse. Un po’, meno, per abitudine. E un po’, di più, molto di più, perché ci si sente infine legati agli altri. Alle persone con cui si lavora, a quelle che abbiamo incontrato quasi per caso, a quelle che ci hanno sorpreso, alle moltissime a cui ci siamo affezionati e verso di cui ci sentiamo in debito. A quel punto si riprende la navigazione e si cerca un’altra rotta, un altro approdo.

Sapendo che neppure questo, però, sarà mai definitivo». (s)