di FRANCESCO AIELLO – La popolazione residente in Calabria si è ridotta da 2.063.300 unità nel 1995 a 1.850.366 nel 2023, pari a una flessione del 10,3%. A fronte di una sostanziale stabilità della popolazione nazionale (+3,8% rispetto al 1995), e di una crescita nel Centro-Nord (+8,1%), il Mezzogiorno mostra una tendenza negativa (-3,8%). Questi dati testimoniano un progressivo svuotamento della Calabria, con impatti potenzialmente strutturali su offerta di lavoro, domanda interna e tenuta del sistema territoriale.

L’andamento temporale mostra che il declino demografico in Calabria è continuo e privo di fasi di stabilizzazione significative. Già nel 2000 l’indice scende sotto soglia 99, accelerando tra il 2003 e il 2005 e, in misura ancora più marcata, dal 2014 in poi. Tra il 2014 e il 2023 si registra un calo di quasi 6 punti percentuali (da circa 95 a meno di 90), segno di un intenso processo di spopolamento. Particolarmente rilevante è la discontinuità post-2015, periodo in cui la popolazione del Centro-Nord raggiunge il picco massimo (circa 113 nel 2017), mentre quella calabrese prosegue nella discesa senza soluzione di continuità. A partire dal 2020, anche l’Italia nel suo complesso inverte il trend, pur restando ben distante dalla dinamica negativa del Mezzogiorno e, ancor più, della Calabria.

In sintesi, il dato calabrese si caratterizza per una dinamica divergente non solo rispetto al Centro-Nord, ma anche rispetto al resto del Mezzogiorno, configurandosi come una delle regioni a maggiore contrazione demografica strutturale dell’intero Paese.

Valore aggiunto aggregato

Espresso a prezzi costanti 2015, il valore aggiunto della Calabria registra un incremento da 28,6 miliardi di euro nel 1995 a 29 miliardi nel 2023 (+1,7%). Si tratta di una crescita risibile, soprattutto se confrontata con l’aumento osservato a livello nazionale (+21%), nel Mezzogiorno (+8,7%) e, in misura ancora più marcata, nel Centro-Nord (+25%). Questo divario evidenzia la bassa capacità del sistema produttivo regionale di generare espansione economica nel lungo periodo, anche in fasi di relativa stabilità macroeconomica.

L’evoluzione temporale, riportata in Figura 2, consente di cogliere con maggiore dettaglio la dinamica delle singole macro-aree in diversi periodi temporali. Nella prima fase (1995–2007), la Calabria mostra una crescita in linea con le altre aree: nel 2007 l’indice supera quota 115, poco al di sotto della media nazionale. Tuttavia, la crisi del 2008–2009 rappresenta un primo punto di criticità: mentre il Centro-Nord recupera rapidamente (superando quota 120 già nel 2010), la Calabria entra in una fase di stagnazione e poi di lento declino. Il secondo momento di frattura si osserva a partire dal 2012: mentre l’Italia e il Centro-Nord riprendono gradualmente a crescere, la Calabria e l’intero Mezzogiorno seguono una traiettoria divergente. Il valore aggiunto della Calabria si contrae quasi ininterrottamente fino al 2020, anno della pandemia, in cui tocca il minimo relativo (circa 87). In nessun’altra area del Paese si osserva una caduta così profonda. La ripresa successiva, pur visibile, è più contenuta: nel 2023 l’indice calabrese è ancora al di sotto del livello del 2007 e poco al di sopra del valore del 1995.

La Figura 2 segnala la fragilità della struttura produttiva regionale, incapace di resistere agli shock esogeni (2008, 2012, 2020) e poco reattiva nelle fasi di espansione. In questo contesto, la distanza accumulata rispetto al Centro-Nord e al dato nazionale assume una valenza strutturale, non più solo congiunturale.

Produttività del lavoro

Alla debolezza dell’espansione del valore aggiunto aggregato si affianca una dinamica altrettanto contenuta della produttività del lavoro. Misurata come valore aggiunto per occupato a prezzi costanti 2015, indica non solo che l’Italia è un paese a bassa crescita, ma anche che i divari territoriali di sviluppo rimangono ampi senza mostrare alcun significativo segnale di convergenza.

Nel 2023, la produttività del lavoro in Calabria è pari a 55.882 euro, a fronte dei 75.071 euro del Centro-Nord, dei 58.854 euro del Mezzogiorno e dei 70.786 euro della media nazionale. Il divario con il Centro-Nord resta ampio: nel 1995 la produttività calabrese era pari al 73,2% di quella settentrionale; nel 2023 è al 74,4%. Dunque, nessuna vera convergenza si è realizzata: i ritardi rimangono pressoché invariati. Un secondo elemento rilevante è la debole crescita della produttività del lavoro. Sebbene l’incremento percentuale cumulato nel periodo 1995–2023 sia positivo (es. +9,2% in Calabria, +6,1% nel Centro-Nord), il tasso medio annuo composto segnala la presenza di stagnazione: Calabria: +0,31% annuo; Centro-Nord: +0,25% annuo; Mezzogiorno: +0,22% annuo; Italia: +0,26% annuo.

L’Italia si conferma un sistema a bassa crescita della produttività, con effetti sistemici sull’economia nazionale. La Calabria, pur mostrando un tasso annuo medio leggermente superiore alla media nazionale, lo fa partendo da livelli molto più bassi, senza riuscire a ridurre significativamente i divari.

Tra il 2015 e il 2020, la produttività del lavoro in Calabria mostra una tendenza regressiva, passando da un massimo di 58.493 euro a un minimo di 52.743 euro. Questo calo, pari a circa il 10% in cinque anni, segnala un arretramento significativo anche prima dell’impatto pandemico, che nel 2020 ha ulteriormente aggravato la situazione. Solo a partire dal 2021 si registra una parziale ripresa, ma i livelli del 2023 restano inferiori a quelli del 2015, a conferma di una traiettoria debole e discontinua. I dati nazionali mostrano un andamento simile, ma con livelli più elevati e recuperi più rapidi. In altri termini, le fluttuazioni della produttività calabrese riflettono una struttura economica esposta a shock esterni, con bassa capacità di adattamento e scarsa resilienza, anche rispetto al resto del Mezzogiorno.

La Figura 4 mostra per la Calabria l’andamento della produttività del lavoro, degli occupati e del valore aggiunto aggregato (1995=100).

L’aumento della produttività è in larga parte il risultato di una dinamica occupazionale negativa: la contrazione degli occupati ha determinato un incremento meccanico dell’output per addetto, senza un corrispondente rafforzamento del valore aggiunto aggregato. Ciò suggerisce una produttività “per difetto”, indotta dalla riduzione dell’input lavoro, e non “per merito”, ovvero sostenuta da investimenti, innovazione o riorganizzazione produttiva. Fenomeni analoghi si osservano tra il 2008 e il 2014 e tra il 2016 e il 2019: in entrambi i periodi, la produttività si mantiene elevata o stabile a fronte di un calo significativo degli occupati e di un valore aggiunto debole. Solo nel biennio 2021–2023 si osserva una ripresa congiunta di occupazione e valore aggiunto, ma su livelli ancora inferiori a quelli precedenti la crisi del 2008. In questo contesto, il sistema economico calabrese appare poco reattivo, strutturalmente debole e vulnerabile agli shock.

Il confronto con il Centro-Nord rafforza questa interpretazione. In Calabria, l’aumento della produttività del lavoro si realizza in concomitanza con un marcato calo degli occupati, soprattutto tra il 2008 e il 2014, segnalando un effetto composizione. Nel Centro-Nord, invece, la produttività del lavoro presenta una dinamica più stabile, senza crescite spurie legate a riduzioni dell’input lavoro. Qui, sia l’occupazione che il valore aggiunto aggregato mostrano un’evoluzione più equilibrata, con una crescita robusta prima del 2008, un rallentamento contenuto durante le crisi, e una ripresa sostenuta nel decennio successivo. In sintesi, mentre in Calabria la produttività cresce “per sottrazione”, nel Centro-Nord è più coerente con un’espansione reale dell’attività economica, sostenuta da investimenti, innovazione e maggiore resilienza strutturale.

Pil pro capite

Il Pil pro capite è la sintesi delle contrastanti dinamiche demografiche e della capacità di creare ricchezza aggregata. Nel 2023, il reddito per abitante (a prezzi 2015) in Calabria si attesta a 17.235 euro, in crescita rispetto ai 15.435 euro del 1995 (+11,7%). Un aumento miù basso di quello osservato nel Centro-Nord, dove il PIL pro capite è passato da 31.250 a 35.629 euro nello stesso periodo (+14%). Il Mezzogiorno, nel suo complesso, registra un incremento simile a quello calabrese, passando da 17.814 a 19.824 euro (+11,3%), ma mantiene un livello di reddito più elevato.

Nel confronto nazionale, il gap rimane ampio e persistente: il Pil pro capite italiano cresce da 26.376 a 30.320 euro (+14,9%), ampliando la distanza relativa tra il Sud e il resto del Paese. Per avere un’idea dei divari territoriali di sviluppo, basti pensare che nel 1995 il Pil pro capite in Calabria rappresentava il 58,5% di quello del Centro-Nord; nel 2023 tale rapporto scende al 48,4%. Questa dinamica segnala un progressivo peggioramento del posizionamento relativo della regione nel quadro nazionale. In altri termini, in 30 anni i divari regionali di sviluppo sono aumentati piuttosto che ridursi.

I dati indicano che tra il 1995 e il 2007 la Calabria conosce una fase di moderata espansione, raggiungendo un massimo vicino ai 18.000 euro, ma dal 2008 in poi il trend si appiattisce. In particolare, tra il 2010 e il 2019 il PIL pro capite si stabilizza poco sopra i 16.500–17.000 euro, mentre il Centro-Nord si mantiene stabilmente oltre i 34.000 euro. La caduta del 2020, indotta dalla pandemia, porta il PIL pro capite calabrese sotto quota 16.000 euro, per poi risalire molto lentamente negli anni successivi.

Alcune conclusioni

L’analisi dei dati tra il 1995 e il 2023 restituisce un’immagine coerente e preoccupante della distanza crescente tra la Calabria e il Centro-Nord. Il declino demografico si accompagna a una stagnazione della capacità produttiva, una crescita debole della produttività del lavoro e un livello di reddito pro capite che, in termini relativi, arretra ulteriormente. I dati segnalano che il dualismo territoriale italiano non solo persiste, ma si aggrava.

Questa evidenza conferma sia che la regione non ha beneficiato in modo significativo delle fasi di crescita nazionale sia che gli shock macroeconomici colpiscono più duramente le aree strutturalmente deboli, che stentano nelle fasi di recupero. In tale contesto, la bassa ricchezza disponibile per abitante non è solo la risultante di una combinazione sfavorevole di crescita, produttività e demografia, ma è anche un fattore che alimenta un circolo vizioso: ostacola gli investimenti, frena i consumi, e contribuisce alla fuoriuscita di capitale umano, soprattutto giovanile. Qualunque strategia di riequilibrio territoriale dovrà necessariamente affrontare in modo sistemico queste fragilità strutturali. Ne deriva la necessità di politiche territoriali integrate, orientate a rafforzare capacità produttiva, coesione demografica e qualità del lavoro. (fa)

[Courtesy OpenCalabria]

[Francesco Aiello è direttore del Dipartimento di Economia, Statistica e Finanza “Giovanni Anania” dell’Università della Calabria]

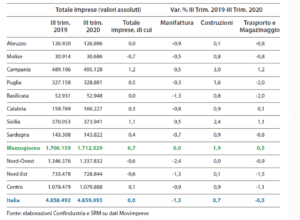

In Calabria, infatti, per quanto riguarda le imprese attive per settore di attività, il settore manifatturiero registra un calo (-0,8%) insieme alla Sardegna (-0,7%).

In Calabria, infatti, per quanto riguarda le imprese attive per settore di attività, il settore manifatturiero registra un calo (-0,8%) insieme alla Sardegna (-0,7%).